Kinder & Obsorge

Rechtsanwalt, spezialisiert auf Familienrecht & Scheidungen, Inhaber der Kanzlei IBESICH

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer: Die folgenden Informationen dienen einer ersten Orientierung und ersetzen keine individuelle Rechtsberatung. Bitte wenden Sie sich für eine auf Ihren Einzelfall zugeschnittene Beratung an einen Rechtsanwalt oder eine andere qualifizierte Beratungsstelle.

Eine Scheidung mit Kindern stellt Eltern vor besondere Herausforderungen – sowohl emotional als auch rechtlich.

In Österreich müssen bei einer Trennung oder Scheidung mit minderjährigen Kindern wichtige Fragen geklärt werden:

- Wer übernimmt die Obsorge (Sorgerecht) für die Kinder?

- Wie wird das Kontaktrecht (früher „Besuchsrecht“) geregelt?

- Wer zahlt Kindesunterhalt und in welcher Höhe?

Diese Punkte müssen zum Wohl der Kinder einvernehmlich oder notfalls gerichtlich geregelt werden. Der folgende Ratgeber erklärt leicht verständlich die rechtliche Lage in Österreich und gibt einen umfassenden Überblick über Obsorge, Unterhalt und Co. – damit Sie wissen, was bei einer Scheidung mit Kindern zu beachten ist und wie Sie die Trennung möglichst konfliktfrei gestalten können.

Dabei werden sowohl einvernehmliche Lösungen als auch Obsorgestreitigkeiten beleuchtet. Kurz gesagt: Was tun bei Scheidung mit Kindern? Sich frühzeitig informieren, Unterstützung holen und das Kindeswohl stets in den Mittelpunkt stellen.

Das Wichtigste in Kürze

Bereiche der Obsorge:

- Pflegetätigkeit & Erziehung

- Vermögensverwaltung

- Gesetzliche Vertretung

Regelungen & Verfahren:

- Kindeswohl im Fokus

- Obsorge meist gemeinsam, selten alleinige Obsorge

- Einvernehmliche Regelungen für Kinder am besten

- Gericht entscheidet bei Uneinigkeit, meist Übergangsphase (6 Monate)

- Kinder ab ca. 10 Jahren werden angehört, ab 14 Jahren haben sie Mitspracherecht

- Kontaktrecht unabhängig vom Unterhalt; Umgang darf nicht durch Zahlungen beeinträchtigt werden

- Bei Streit kann Besuchsbegleitung oder Kinderbeistand eingesetzt werden

Wechselmodell

- Kind abwechselnd etwa gleich viel bei beiden Eltern

- rechtlich kein eigenständiger Obsorgestatus, aber anerkannt

- hohe Anforderungen an Organisation, Kommunikation und Kooperation der Eltern

Internationale Regelungen

- Zuständigkeit meist nach Wohnsitz des Kindes

- Umzüge ins Ausland bedürfen meist Zustimmung oder gerichtliche Genehmigung

- Auslandsumzug kann großen Einfluss auf Kontaktrecht haben

Inhaltsverzeichnis

Scheidung mit Kindern

Steht eine Ehe vor dem Aus und sind Kinder betroffen, prallen Emotionen und rechtliche Anforderungen aufeinander. Kinder spüren sehr früh, wenn die Eltern sich nicht mehr verstehen, und reagieren häufig mit Trauer, Wut oder Schuldgefühlen auf die Trennung. Für sie bricht die vertraute Familienwelt auseinander – oft haben sie Angst, einen Elternteil zu verlieren oder geben sich selbst die Schuld an der Scheidung. In dieser Situation ist ein behutsames Vorgehen gefragt.

Eltern sollten trotz eigener Konflikte versuchen, gemeinsam und ruhig mit dem Kind über die Veränderungen zu sprechen. Wichtig ist, dem Kind zu versichern, dass es beide Elternteile weiterhin haben wird und es keine Schuld an der Trennung trägt.

Neben den emotionalen Aspekten müssen bei einer Scheidung mit Kindern zahlreiche praktische und rechtliche Fragen geklärt werden. Dazu zählen vor allem:

- Obsorgeregelung: Wer hat das Sorgerecht (Obsorge) nach der Scheidung? Bleibt es bei der gemeinsamen Obsorge oder erhält ein Elternteil die alleinige Obsorge?

- Hauptwohnsitz des Kindes: Bei welchem Elternteil wird das Kind hauptsächlich leben und betreut werden?

- Kontaktrecht: Wie werden die Besuchszeiten des getrennt lebenden Elternteils geregelt (Umgangsrecht)?

- Unterhalt: In welcher Höhe ist Kindesunterhalt (Alimente) zu zahlen und wie wird dieser geleistet?

- Sonstige Absprachen: z.B. Ferienaufteilung, Feiertagsregelungen, Schulwechsel, Wohnortswechsel etc., die das Kind betreffen.

All diese Punkte sollten idealerweise in gegenseitigem Einvernehmen geklärt werden. Bei einer einvernehmlichen Scheidung mit Kindern sind Eltern verpflichtet, dem Gericht eine schriftliche Vereinbarung über Obsorge, Kontaktrecht und Unterhalt vorzulegen. Kommt keine Einigung zustande, entscheidet das Gericht im Rahmen eines Obsorge- bzw. Kontaktrechtsverfahrens. In beiden Fällen steht das Kindeswohl – also das geistige, seelische und körperliche Wohl des Kindes – immer an oberster Stelle. Die folgenden Kapitel erläutern die relevanten Themen Schritt für Schritt und geben Tipps, wie Eltern und Kinder diese schwierige Phase bestmöglich bewältigen können.

Obsorge: Begriff und Bedeutung

Obsorge (in Deutschland spricht man von Sorgerecht) bezeichnet in Österreich die Summe der elterlichen Rechte und Pflichten gegenüber einem minderjährigen Kind. Wer mit der Obsorge betraut ist, hat das Kind zu pflegen und zu erziehen, sein Vermögen zu verwalten und das Kind gesetzlich zu vertreten. Diese Verantwortung tragen grundsätzlich beide Elternteile gemeinsam, wenn sie zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes verheiratet sind. Bei unverheirateten Eltern erhält zunächst die Mutter die alleinige Obsorge, doch können unverheiratete Eltern nachträglich eine gemeinsame Obsorge vereinbaren (persönlich am Standesamt oder durch gerichtliche Vereinbarung). Die Obsorge endet mit der Volljährigkeit des Kindes, also dem 18. Geburtstag.

Obsorge umfasst mehrere Bereiche:

- Pflegetätigkeit und Erziehung: Alltagssorge, Betreuung, Förderung und Erziehung des Kindes.

- Vermögensverwaltung: Verwaltung des Vermögens des Kindes (z.B. Sparbuch) in seinem Interesse.

- Gesetzliche Vertretung: Vertretung des Kindes gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten (z.B. Abschluss von Verträgen, Behördenwege).

Man unterscheidet zwischen gemeinsamer Obsorge (beide Elternteile teilen sich die Verantwortung) und alleiniger Obsorge (nur ein Elternteil ist obsorgeberechtigt). Der Gesetzgeber bevorzugt die gemeinsame Obsorge, weil sie die Beziehung des Kindes zu beiden Eltern fördert. Alleinige Obsorge eines Elternteils ist in Österreich vergleichsweise selten und kommt meist nur zustande, wenn es die Eltern so vereinbaren oder ein Elternteil das Kindeswohl gefährdet. Beispielsweise kann das Familiengericht einem Elternteil die Obsorge entziehen oder einschränken, wenn das Wohl des Kindes erheblich gefährdet ist (etwa durch Gewalt, Vernachlässigung oder grobe Erziehungsunfähigkeit). Ein solcher Entzug der Obsorge ist jedoch die letzte Maßnahme und setzt schwerwiegende Gründe voraus.

Beispiel: Frau M. und Herr K. lassen sich scheiden und haben einen 4-jährigen Sohn. Beide Elternteile sind berufstätig und kümmern sich liebevoll um das Kind. Es liegt kein Grund vor, einem Elternteil das Sorgerecht zu entziehen. Daher bleibt die Obsorge auch nach der Scheidung voraussichtlich bei beiden (gemeinsame Obsorge). Sie müssen lediglich entscheiden, bei welchem Elternteil der Sohn hauptsächlich leben soll, damit sein Alltag geregelt ist.

Regelung der Obsorge nach der Scheidung

Wird die Ehe geschieden oder leben die obsorgeberechtigten Eltern getrennt, bleibt die gemeinsame Obsorge laut Gesetz grundsätzlich aufrecht. Das heißt, beide Elternteile behalten zunächst das Sorgerecht. Allerdings muss nun festgelegt werden, wie die Obsorge praktisch ausgeübt wird, insbesondere:

- In wessen Haushalt wird das Kind hauptsächlich betreut? (Wer ist der sogenannte hauptsächliche Betreuungselternteil?)

- Wie wird der Kontakt zum anderen Elternteil gestaltet? (Besuchszeiten, Wochenend-/Ferienaufteilung)

- Wer kommt in welcher Höhe für den Unterhalt des Kindes auf?

Die Eltern sollen dem Gericht mitteilen, bei welchem Elternteil das Kind seinen Hauptaufenthalt haben wird. Dieser Elternteil erhält im Normalfall die hauptsächliche Betreuung des Kindes und damit verbunden das Recht, den Wohnort des Kindes zu bestimmen.

Der andere Elternteil bleibt weiterhin mit der Obsorge betraut (sofern keine Alleinobsorge vereinbart wird), muss aber akzeptieren, dass das Kind überwiegend beim Ex-Partner lebt.

Wichtig: Auch bei gemeinsamer Obsorge kann vereinbart werden, dass ein Elternteil in bestimmten Bereichen alleine entscheidet. Umgekehrt behält selbst bei alleiniger Obsorge des einen Elternteils der andere gewisse Mindestrechte (Informations-, Äußerungs- und Vertretungsrechte, siehe weiter unten).

Erfolgt die Scheidung einvernehmlich, müssen die Eltern im Scheidungsvergleich (der Scheidungsfolgenvereinbarung) eine detaillierte Obsorge- und Kontaktregelung treffen. Diese wird vom Gericht geprüft und genehmigt, wenn sie dem Kindeswohl nicht widerspricht.

Eine solche Vereinbarung könnte z.B. festhalten: „Die Eltern üben die Obsorge weiterhin gemeinsam aus. Das Kind lebt hauptsächlich bei der Mutter, der Vater hat ein Besuchsrecht jedes zweite Wochenende von Freitag bis Sonntag sowie die Hälfte der Schulferien. Beide Elternteile stimmen wichtigen Entscheidungen das Kind betreffend einvernehmlich ab.“

Können sich die Eltern nicht einigen oder beantragt ein Elternteil ausdrücklich die alleinige Obsorge, muss das Gericht tätig werden. In diesem Fall sieht das Gesetz zunächst eine Übergangsphase vor: das Gericht ordnet für einen Zeitraum von sechs Monaten eine vorläufige Obsorge-Regelung an. Diese Phase nennt man auch „Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung“.

Das Gericht entscheidet, bei welchem Elternteil das Kind in dieser Zeit hauptsächlich lebt, und legt ein vorläufiges Kontaktrecht für den anderen Elternteil fest. Wichtig ist: In diesen sechs Monaten bleibt die bisherige Obsorgeverteilung formal bestehen – d.h. beide Eltern bleiben obsorgeberechtigt – aber die Betreuung und der Alltag des Kindes finden überwiegend bei dem gerichtlich bestimmten Elternteil statt. Der andere Elternteil soll in dieser Zeit ausreichend Kontakt haben, um weiterhin seine Rolle in Pflege und Erziehung wahrnehmen zu können. Zudem wird in dieser Phase meist auch eine vorläufige Unterhaltsregelung getroffen.

Ziel dieser Übergangsphase ist es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welche Regelung auf Dauer dem Kindeswohl am besten entspricht. Nach Ablauf der ca. 6 Monate entscheidet das Gericht dann endgültig über die Obsorgeverteilung, basierend auf den Erfahrungen aus der Übergangszeit und natürlich den Bedürfnissen des Kindes.

Das Gericht kann entweder einem Elternteil die alleinige Obsorge übertragen oder die gemeinsame Obsorge bestätigen. Selbst wenn die Obsorge beider Eltern fortgeführt wird, bestimmt das Gericht in diesem Fall verbindlich, in welchem Haushalt das Kind hauptsächlich betreut wird. Die endgültige Entscheidung orientiert sich am Kindeswohl und daran, welcher Elternteil in der Praxis die meiste Stabilität und Fürsorge bieten kann.

Nach einer solchen endgültigen Regelung gilt: Ändern sich später die Verhältnisse wesentlich (z.B. ein Elternteil zieht weit weg oder es treten neue Probleme auf), kann jeder Elternteil beim Gericht eine Änderung der Obsorge beantragen. Das Verfahren wird dann erneut (ähnlich wie oben) geführt, mit dem Fokus auf der aktuellen Situation des Kindes.

Zusammengefasst bleibt bei den meisten geschiedenen Paaren die gemeinsame Obsorge bestehen. Nur wenn es eine anderslautende Vereinbarung oder einen ernsthaften Streitfall gibt, weicht man davon ab. Das Kind soll möglichst die Erziehung und Liebe beider Eltern behalten, auch wenn Mama und Papa nicht mehr zusammen leben. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass dies im Regelfall dem Kindeswohl entspricht. Natürlich gibt es Situationen, in denen ein Elternteil aus wichtigen Gründen die alleinige Obsorge erhält – aber das sind Ausnahmen, die einer genauen Prüfung bedürfen (z.B. Gefährdung des Kindes).

Beispiel: Können sich die Eltern von Sophie (7 Jahre) nach der Scheidung partout nicht darauf einigen, bei wem Sophie hauptsächlich wohnen soll, schaltet das Gericht sich ein. Es ordnet an, dass Sophie vorläufig für sechs Monate bei der Mutter lebt, da dort ihr gewohntes Umfeld (Schule, Freunde) ist, und bestimmt großzügige Besuchszeiten für den Vater jedes Wochenende.

Nach diesen sechs Monaten bewertet das Gericht: Sophie hat sich bei der Mutter stabilisiert, der Vater kümmert sich aber zuverlässig an den Besuchstagen. Da die Eltern weiterhin sehr zerstritten sind, entscheidet das Gericht schließlich, dass die Mutter die alleinige Obsorge bekommen soll, damit Entscheidungsprozesse einfacher werden. Dem Vater bleibt ein ausgedehntes Kontaktrecht (jedes zweite Wochenende sowie Hälfte der Ferien), damit Sophie weiterhin viel Zeit mit ihm verbringen kann. Diese Lösung erscheint dem Gericht im konkreten Fall für Sophies Wohl am besten.

Kontaktrecht (Besuchsrecht)

Kinder haben ein gesetzlich verankertes Recht auf regelmäßigen persönlichen Kontakt mit beiden Elternteilen. Ebenso hat jeder Elternteil das Recht (und die Pflicht), sein Kind zu sehen und Zeit mit ihm zu verbringen. Früher wurde dafür der Begriff „Besuchsrecht“ verwendet, heute spricht man meist vom Kontaktrecht oder umgangssprachlich vom „Umgang“ mit dem Kind. Gemeint ist immer dasselbe: die persönlichen Treffen und die gemeinsame Zeit zwischen Kind und dem Elternteil, bei dem es nicht hauptsächlich lebt.

Idealerweise einigen sich die Eltern auf eine Besuchsregelung, die den Bedürfnissen des Kindes und beiden Eltern gerecht wird. Diese sollte dem Alter des Kindes entsprechen und sowohl Freizeitaktivitäten als auch Alltagsroutine abdecken. Beispielsweise könnte bei einem Schulkind vereinbart werden, dass es jeden zweiten Freitag bis Sonntag beim getrennt lebenden Elternteil verbringt und zusätzlich jeden Mittwoch Nachmittag mit ihm verbringt. Bei einem Kleinkind hingegen wären häufigere, dafür kürzere Kontakte sinnvoll, um die Bindung zu beiden Eltern zu gewährleisten. Wichtig ist, dass Kontinuität und Verlässlichkeit bestehen – das gibt Kindern Sicherheit.

Wenn die Eltern keine Einigung finden, muss auf Antrag das Gericht das Kontaktrecht festlegen. Dabei orientiert sich das Gericht am Kindeswohl und berücksichtigt besonders:

- Das Alter und die Bedürfnisse des Kindes (z.B. Kleinkind braucht häufigeren Kontakt in kurzen Abständen, Schulkind verkraftet auch längere Intervalle).

- Die bisherigen Betreuungspersonen und die Intensität der Beziehung des Kindes zu jedem Elternteil.

- Die Wünsche des Kindes, sofern es alt genug ist, diese zu äußern (diesen wird ab einem gewissen Alter verstärkt Rechnung getragen).

- Praktische Umstände wie Distanz zwischen den Wohnorten, schulische Verpflichtungen etc.

Die getroffene Regelung sollte möglichst sowohl Zeiten unbeschwerter Freizeit (Wochenenden, Ferien) als auch Zeiten des Alltags (z.B. gemeinsame Hausaufgaben am Nachmittag) umfassen. So bleibt der Alltag des Kindes mit beiden Eltern verbunden. In der Praxis werden häufig Modelle wie „jedes zweite Wochenende und ein Abend unter der Woche“ oder „abwechselnde Wochenenden“ plus anteilige Ferienzeiten gewählt – im Grunde sind hier viele individuelle Absprachen denkbar, solange sie dem Kind guttun.

Wichtig zu wissen: Das Kontaktrecht ist unabhängig vom Unterhalt. Selbst wenn der unterhaltspflichtige Elternteil mit Zahlungen in Verzug ist, darf der andere Elternteil den Kontakt zwischen Kind und diesem Elternteil nicht verwehren. Umgekehrt berechtigt das Bezahlen von Unterhalt nicht dazu, unbeschränkten Zugang zum Kind gegen dessen Willen zu erzwingen. Kontakt und Unterhalt sind zwei getrennte Rechte bzw. Pflichten.

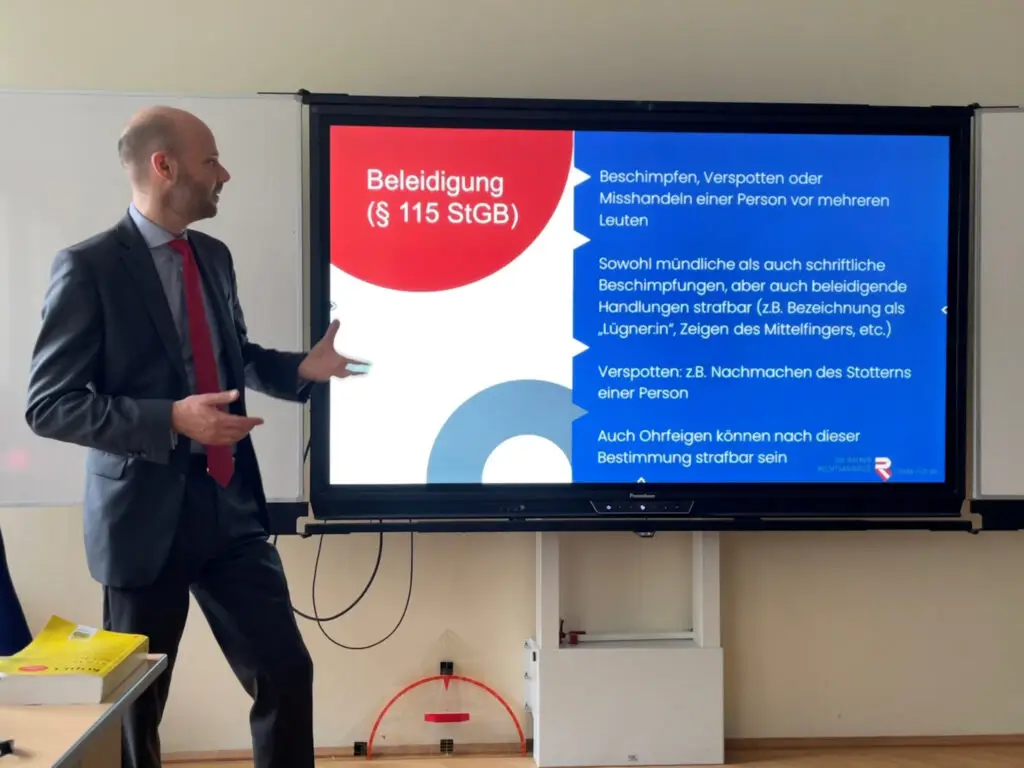

Beide Elternteile sind verpflichtet, alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum jeweils anderen beeinträchtigt – dies schreibt das Gesetz in Form des sogenannten Wohlverhaltensgebots ausdrücklich vor. Ein Elternteil darf also vor dem Kind nicht schlecht über den anderen reden oder den Kontakt absichtlich erschweren. Solches Verhalten würde dem Kind in Loyalitätskonflikte stürzen und ist deshalb zu unterlassen. Im Extremfall kann anhaltend schlechtes Verhalten eines Elternteils gegenüber dem anderen sogar Auswirkungen auf die Obsorgeentscheidung haben.

Das Gesetz sieht einige Möglichkeiten vor, problematische Umgangssituationen zu entschärfen. Ist die Durchführung der Besuche schwierig – etwa weil das Kind Übergaben schlecht verkraftet oder Konflikte eskalieren – kann eine Begleitung der Besuche angeordnet werden. Dabei findet der Kontakt in Anwesenheit einer neutralen fachkundigen Person statt (z.B. in einem Besuchscafé), die für einen geordneten Ablauf sorgt. Eine solche Besuchsbegleitung kann das Gericht auf Antrag oder von Amts wegen verfügen; die Eltern können sich aber auch freiwillig darauf einigen. Dieses Instrument hilft insbesondere dann, wenn Misstrauen oder Vorwürfe im Raum stehen – die neutrale Aufsicht schafft Sicherheit für alle Beteiligten.

Anhörung des Kindes: Je älter das Kind ist, desto mehr Einfluss hat es auf die Gestaltung des Kontaktrechts. Kinder unter etwa 10 Jahren können meist noch nicht frei entscheiden, ob sie den anderen Elternteil sehen wollen oder nicht; das Gericht wird aber ab dem schulpflichtigen Alter die Meinung des Kindes erfragen und ernst nehmen, sofern das dem Kindeswohl nicht widerspricht.

Ab 14 Jahren haben Kinder in Österreich das Recht, selbst Anträge in Bezug auf Obsorge oder Kontaktrecht bei Gericht einzubringen. Außerdem dürfen Kinder über 14 nicht gegen ihren Willen zum Besuch gezwungen werden. Praktisch bedeutet das: Ein 15-jähriger Jugendlicher kann z.B. entscheiden, an einem bestimmten Wochenende nicht zum anderen Elternteil zu gehen, wenn er das wirklich nicht möchte. Jüngere Kinder hingegen sollen den regelmäßigen Kontakt grundsätzlich wahrnehmen, außer es liegen gravierende Gründe vor (z.B. nachgewiesene Gewalt).

Beispiel: Nach der Trennung lebt die 8-jährige Laura bei ihrer Mutter. Ihr Vater hat vereinbartes Kontaktrecht jedes zweite Wochenende. Anfangs klappte das gut, doch seit einiger Zeit möchte Laura sonntags oft früher zurück zur Mama, weil sie ihre Freundinnen treffen will.

Die Eltern sprechen darüber und einigen sich flexibel: Laura verbringt weiterhin jedes zweite Wochenende beim Vater, darf aber sonntags nach dem Mittagessen zu einer Kindergruppe in Mamas Wohnort gehen, wo sie Freunde hat. Der Vater bringt sie dorthin und die Mutter holt sie ab. So wird Lauras Wunsch berücksichtigt, ohne dass der Kontakt zum Vater abbricht. – Wäre Laura schon 15 und würde den Wochenendbesuch komplett ablehnen, könnte sie das tun. Der Vater müsste das akzeptieren, sollte aber versuchen, im Gespräch zu bleiben und andere Treffmöglichkeiten zu finden, um die Beziehung nicht ganz zu verlieren.

Kindesunterhalt (Alimente) bei Scheidung

Kinder haben einen rechtlichen Anspruch auf Unterhalt durch beide Elternteile. Dieser Anspruch besteht unabhängig davon, ob die Eltern verheiratet waren oder zusammengelebt haben oder nicht. Grundsätzlich müssen Vater und Mutter entsprechend ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit für den Unterhalt des Kindes aufkommen. Derjenige Elternteil, der das Kind hauptsächlich betreut und bei sich im Haushalt hat, leistet seinen Beitrag zum Unterhalt in Naturalform – also durch Betreuungs- und Pflegeleistungen, Bereitstellen von Wohnung, Essen, Kleidung etc. Damit kommt dieser Elternteil seiner Unterhaltspflicht bereits durch die tägliche Versorgung des Kindes nach. Der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht wohnt, schuldet Geldunterhalt (auch „Alimente“ genannt). Dieser wird in der Regel monatlich im Voraus an den betreuenden Elternteil (bzw. gesetzlichen Vertreter des Kindes) bezahlt.

Die Höhe des Geldunterhalts richtet sich im Wesentlichen nach zwei Faktoren:

- Leistungsfähigkeit des unterhaltspflichtigen Elternteils: Maßgeblich ist dessen monatliches Nettoeinkommen. Von diesem werden gewisse Fixausgaben und eventuelle weitere Unterhaltspflichten abgezogen, um das „unterhaltsrelevante Einkommen“ zu ermitteln. Es gilt der sogenannte Anspannungsgrundsatz: der Elternteil muss seine Arbeitskraft bestmöglich einsetzen, um für den Unterhalt aufzukommen – Arbeitsverweigerung oder absichtlich geringes Einkommen schützt nicht vor Unterhaltspflicht.

- Bedarf des Kindes: Dieser steigt mit dem Alter. Ein älteres Kind hat höhere Lebenshaltungskosten (Kleidung, Schule, Hobbys) als ein Kleinkind. In der Praxis orientieren sich Gerichte und Jugendämter oft an Prozentsätzen oder Tabellen (ähnlich der Düsseldorfer Tabelle) zur Ermittlung eines angemessenen Unterhaltsbetrags. Beispielsweise liegt der Richtwert für ein Einzelkind je nach Alter bei rund 16–22% des Nettoeinkommens des Unterhaltspflichtigen, wobei es Obergrenzen (sog. „Luxusgrenze“) gibt.

Bei der Berechnung des Kindesunterhalts können noch weitere Aspekte berücksichtigt werden, etwa wenn der Unterhaltspflichtige Sachleistungen erbringt (z.B. Wohnkosten trägt oder das Kind regelmäßig länger betreut – dann mindert das den Geldbedarf). Auch die Familienbeihilfe kann in gewissem Umfang angerechnet werden.

Ausführliche Erklärungen, praxisnahe Rechenbeispiele und weiterführende Hinweise zum Thema finden Sie auf unserer Unterseite Unterhalt & Alimente, die Ihnen als umfassende Orientierung und Entscheidungshilfe dient.

Doppelresidenz / Wechselmodell (geteilte Betreuung)

In letzter Zeit hört man oft vom Doppelresidenz-Modell, auch bekannt als Wechselmodell. Gemeint ist, dass das Kind nach der Trennung der Eltern nicht hauptsächlich bei einem Elternteil lebt, sondern abwechselnd annähernd gleich viel Zeit in den Haushalten beider Eltern verbringt.

Praktisch läuft das häufig darauf hinaus, dass das Kind z.B. eine Woche bei Mama, die nächste Woche bei Papa ist (oder im Wechsel 2-wöchentlich, oder halbierte Wochen). Beide Eltern teilen sich also Betreuung und Erziehung möglichst hälftig. Dieses Modell soll sicherstellen, dass das Kind beide Eltern im Alltag erlebt und keiner zum „Wochenendelternteil“ degradiert wird.

Rechtlich ist die Doppelresidenz in Österreich (noch) nicht ausdrücklich als eigener Obsorgestatus verankert. Das Gesetz verlangt nach wie vor, dass im Fall gemeinsamer Obsorge ein Haushalt als hauptsächlicher Aufenthaltsort des Kindes bestimmt wird. Theoretisch widerspricht es also dem Gesetzeswortlaut, wenn ein Kind zwei gleichwertige Hauptwohnsitze hätte.

Allerdings hat der Verfassungsgerichtshof im Jahr 2015 entschieden, dass im Sinne des Kindeswohls eine annähernd gleichteilige Betreuung sehr wohl angeordnet oder genehmigt werden kann, wenn sie im konkreten Fall das Beste für das Kind ist. Mit anderen Worten: Die Gerichte umgehen die starre Regelung, indem sie trotz erforderlicher Festlegung eines „Hauptaufenthalts“ faktisch ein Wechselmodell akzeptieren, solange es gut für das Kind funktioniert.

Die Doppelresidenz bietet Chancen, stellt aber auch hohe Anforderungen. Positiv ist, dass das Kind mit beiden Elternteilen in Alltags- und Freizeitsituationen leben kann. Keiner der Eltern wird zum bloßen Besuchspartner, beide bleiben im echten Sinn Erziehende. Oft empfinden Eltern es auch als Entlastung, wenn die Betreuungsverantwortung geteilt ist – Mütter können z.B. ihre Berufstätigkeit ausweiten, Väter bekommen eine intensivere Vaterrolle.

Allerdings bedeutet das Modell auch einen enormen organisatorischen Aufwand: Das Kind braucht zwei vollständig eingerichtete Lebensmittelpunkte (Kleidung, Schulzeug, Medikamente – alles muss doppelt vorhanden sein oder mitwandern). Zwischen den Eltern ist eine sehr gute Kommunikation und Kooperation nötig. Man muss sich über Stundenpläne, Freizeitaktivitäten, Arzttermine usw. abstimmen und einander vertrauen, dass wichtige Informationen weitergegeben und Absprachen eingehalten werden.

Für das Kind selbst kann das Pendeln zwischen zwei Haushalten Vor- und Nachteile bringen. Manche Kinder genießen es, wirklich „zuhause“ bei Mama und Papa zu sein und aus beiden Welten das Beste zu haben. Andere empfinden den ständigen Wechsel als stressig und sehnen sich nach einem Hauptort. Es verlangt eine hohe Flexibilität vom Kind, sich immer wieder umzugewöhnen. Hier kommt es sehr auf den Einzelfall an – insbesondere auf das Alter und den Charakter des Kindes und die gelebte Konfliktkultur der Eltern.

Die Doppelresidenz funktioniert nur, wenn die Eltern das Modell wirklich wollen und leben. Sobald ständiger Streit herrscht oder ein Elternteil die Hauptlast doch dem anderen überlässt, gerät das Kind zwischen die Fronten. Gerichte werden ein 50/50-Modell daher meist nur dann anordnen oder genehmigen, wenn beide Eltern kooperationsfähig sind und in räumlicher Nähe leben (damit der Schulweg etc. bewältigbar ist). Andernfalls ist es oft besser, einen klaren Hauptwohnsitz festzulegen und dem anderen Elternteil ein großzügiges Kontaktrecht einzuräumen.

Finanziell stellt sich im Wechselmodell die Frage der Alimente neu: Wenn beide Eltern zu gleichen Teilen betreuen, erbringt theoretisch jeder Naturalunterhalt während seiner Betreuungszeiten. In vielen Fällen wird dann vereinbart, dass kein oder nur ein reduzierter Geldunterhalt fließt.

Verdienen die Eltern allerdings sehr unterschiedlich, kann es auch im Wechselmodell einen Ausgleich durch Unterhaltszahlungen geben, damit das Kind in beiden Haushalten ähnlich gute Lebensbedingungen hat. Diese Feinheiten sollten Eltern im Vorfeld besprechen und – falls nötig – mit Hilfe von Experten (Jugendamt, Anwalt oder Mediator) regeln.

Beispiel: Die 10-jährige Emma wohnt seit der Scheidung ihrer Eltern abwechselnd eine Woche bei der Mutter und eine Woche beim Vater. Beide wohnen im selben Bezirk, Emma bleibt in ihrer Schule. Ihre Eltern haben einen detaillierten Plan erstellt, wer sie wann zu Hobbies fährt, wann Hausaufgaben gemacht werden etc., damit Emma in beiden Wochen eine gute Routine hat.

Ihr Vater verdient etwas mehr als die Mutter, daher überweist er einen kleinen monatlichen Betrag, damit beide Haushalte Emmas Kosten decken können (im Haushalt der Mutter fallen z.B. mehr Lebensmittelkosten an, weil Emma dort öfter isst). Emma gefällt das Wechselmodell – sie hat zwei Zuhause und genießt die Zeit mit jedem Elternteil. Als sie jedoch mit 13 in die Pubertät kommt, wünscht sie sich, nicht mehr dauernd wechseln zu müssen. Die Eltern reagieren und stellen auf ein 14-tägiges Wechselmodell um (2 Wochen je Elternteil), damit die Wechsel seltener sind. Diese Flexibilität macht das Modell für Emma weiterhin passend.

Obsorge einvernehmlich regeln vs. streitiges Verfahren

Bei allen Fragen rund um Obsorge, Kontakt und Unterhalt gilt: Eine einvernehmliche Regelung zwischen den Eltern ist fast immer der bessere Weg – vor allem für das Kind. Eine strittige Scheidung mit Gerichtsverfahren, Gutachtern und wechselseitigen Anschuldigungen belastet die Nerven, dauert oft lange und kostet Geld. Vor allem aber bedeutet anhaltender Streit enormen Stress für die Kinder, die die Spannungen zwischen den Eltern spüren. Deshalb sollte oberstes Ziel sein, sich soweit wie möglich zu einigen und unnötigen Streit zu vermeiden.

In Österreich gibt es einige Mechanismen, um Eltern dabei zu unterstützen und gerichtliche Konflikte zu reduzieren:

- Vor einer einvernehmlichen Scheidung mit minderjährigen Kindern sind Eltern verpflichtet, eine anerkannte Elternberatung zum Thema Kindeswohl in Trennung zu besuchen. Diese einmalige Beratung (nach § 95 Abs. 1a AußStrG) soll den Eltern bewusst machen, welche Bedürfnisse Kinder in Scheidungssituationen haben und wie man als Elternteil damit umgehen kann. Sie ist keine Paartherapie, sondern eine Informations- und Präventionsmaßnahme.

- Die ausverhandelten Vereinbarungen zu Obsorge, Hauptaufenthalt, Kontaktrecht und Unterhalt werden schriftlich in einer Scheidungsfolgenvereinbarung festgehalten und dem Gericht vorgelegt. Das Gericht prüft nur noch, ob diese Vereinbarungen gesetzeskonform und kindeswohlverträglich sind, und spricht dann in der Regel die Scheidung aus. Die Eltern müssen also im Vorfeld der Gerichtsverhandlung bereits alles Wichtige geklärt haben – dies beschleunigt das Verfahren erheblich und es bedarf keiner langen Beweisaufnahme.

- Sollte eine vollständige Einigung nicht gelingen, können Teilbereiche dennoch außergerichtlich geregelt werden. Oft einigen sich Eltern z.B. beim Kontaktrecht und Unterhalt, streiten aber über die Obsorge. In solchen Fällen entscheidet das Gericht nur über den strittigen Teil (hier also wer die Obsorge bekommt), während die übrigen Vereinbarungen bestätigt werden.

- Eltern können auch während eines bereits laufenden Gerichtsverfahrens jederzeit zu einer einvernehmlichen Lösung zurückkehren. Das Gericht gibt ihnen Gelegenheit dazu – etwa indem Verhandlungen vertagt werden, um den Eltern Zeit für Gespräche oder eine Mediation zu geben.

- Die Mediation ist ein bewährtes Mittel, um festgefahrene Fronten zu lösen. Ein neutraler Mediator – oft mit juristischer und psychologischer Ausbildung – vermittelt zwischen den Eltern und hilft ihnen, eigenständig einen Konsens zu finden. Vereinbarungen aus der Mediation können später in einen gerichtlichen Vergleich übernommen werden. Mediation ist freiwillig, aber Gerichte legen sie Eltern in Obsorgestreitigkeiten oft nahe. Bei erfolgreicher Mediation sparen sich alle Beteiligten Zeit, Kosten und nervenaufreibenden Streit.

- In manchen Fällen, wenn die Situation sehr verhärtet ist, kann das Gericht die Familiengerichtshilfe einschalten. Diese besteht aus speziell geschulten Sozialarbeitern oder Psychologen, die das Gericht unterstützen. Sie führen Gespräche mit den Eltern und dem Kind, machen Hausbesuche und versuchen, im Sinne des Kindeswohls zu vermitteln. Schließlich erstatten sie dem Gericht Bericht und geben eine Empfehlung ab, was für das Kind am besten wäre. Ihre Arbeit kann Eltern helfen, doch noch eine Einigung zu erzielen, oder zumindest dem Gericht ein umfassendes Bild der Familiensituation vermitteln.

- In hochstrittigen und für die betroffenen Kinder besonders belastenden Verfahren über die Obsorge und das Recht auf persönlichen Kontakt (früher Besuchsrecht genannt) kann das Gericht einen sogenannten Kinderbeistand bestellen. Der Kinderbeistand soll sich ausschließlich um die Anliegen und Wünsche der Minderjährigen kümmern. Er soll ihnen insbesondere als Ansprechperson zur Seite stehen und mit ihrem Einverständnis ihre Meinung dem Gericht gegenüber äußern. Der Kinderbeistand unterliegt der Verschwiegenheit und agiert parteilich für das Kind. Die Kosten des Kinderbeistands tragen im Regelfall die Eltern (als pauschalierte Gerichtsgebühr pro Elternteil nach Verfahrensdauer, jedoch fallen für die ersten 6 Monate keine Gebühren an; es besteht Möglichkeit auf Befreiung durch Verfahrenshilfe).

Natürlich gibt es Situationen, in denen trotz aller Bemühungen ein Gericht über Obsorge oder Kontakt entscheiden muss. Dann ist es wichtig, sich von einem fachkundigen Anwalt vertreten zu lassen. Das gerichtliche Obsorge- oder Kontaktrechtsverfahren läuft in Österreich als Außerstreitverfahren (Pflegschaftsverfahren) ab, das heißt, es gibt keine Kläger und Beklagten im klassischen Sinn, sondern das Gericht ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen.

Das Gericht kann Sachverständige beiziehen (etwa psychologische Gutachter, wenn es um die Erziehungsfähigkeit geht) oder Berichte der Kinder- und Jugendhilfe anfordern. Die Atmosphäre ist oft weniger konfrontativ als in Zivilprozessen, aber natürlich können solche Verfahren emotional sehr aufreibend sein. Eltern sollten sich immer vor Augen halten, dass ein Gerichtsbeschluss zwar den Konflikt formal entscheidet, aber das Elternsein danach weitergeht. Ein „Rosenkrieg“ hinterlässt meist tiefe Wunden – es lohnt sich daher, jeden Schritt vor Gericht gut abzuwägen und das Gespräch zu suchen, wo immer möglich.

Wie lange dauert eine Scheidung mit Kindern?

Eine häufige Frage von Eltern. Pauschal lässt sich das nicht exakt beantworten, aber als Faustregel gilt: Eine einvernehmliche Scheidung geht relativ rasch, oft innerhalb weniger Monate, sofern alle nötigen Vereinbarungen vorliegen (das Gesetz verlangt allerdings, dass das Paar mindestens 6 Monate getrennt gelebt hat, bevor die einvernehmliche Scheidung ausgesprochen werden kann). Eine strittige Scheidung mit Streit um die Kinder kann sich hingegen über deutlich längere Zeit ziehen – nicht selten 1–2 Jahre oder mehr, je nach Komplexität und Instanzenzug. Jeder Vergleich, den man schließen kann, verkürzt die Dauer erheblich.

Zusammengefasst: Einvernehmliche Lösungen sparen Zeit, Geld und Nerven und kommen in aller Regel den Kindern zugute. Wo dies nicht möglich ist, bietet das österreichische Familienrecht verschiedene Hilfestellungen – von Elternberatung über Familiengerichtshilfe bis zum Kinderbeistand – um dennoch zu einer kindesorientierten Lösung zu gelangen.

Kind im Mittelpunkt: Kindeswohl und Anhörung

Das Kindeswohl ist der zentrale Maßstab in allen familienrechtlichen Entscheidungen. Aber was heißt das konkret? Das Gesetz selbst nennt einige wichtige Aspekte: Eltern sollen die körperlichen, geistigen und seelischen Bedürfnisse ihrer Kinder fördern, ihnen Fürsorge und Geborgenheit bieten und für eine gewaltfreie Erziehung sorgen. Entscheidungen der Eltern (oder des Gerichts) müssen immer darauf abzielen, dem Kind ein gesundes und stabiles Aufwachsen zu ermöglichen. Dabei sind viele Faktoren zu berücksichtigen:

- Stabilität und Kontinuität: Kinder brauchen verlässliche Bezugspersonen und stabile Lebensverhältnisse. Ein abrupter Wechsel der Hauptbezugsperson oder häufige Ortswechsel können belastend sein. Daher wird z.B. bei einer Obsorgeentscheidung darauf geschaut, welcher Elternteil dem Kind die vertraute Umgebung (Wohnort, Schule/Kindergarten, Freundeskreis) eher erhalten kann.

- Bindungen des Kindes: Wie eng ist die Beziehung des Kindes zu Mutter und Vater? Gibt es auch Geschwister, zu denen die Bindung berücksichtigt werden muss? Das Gericht versucht, eine Lösung zu finden, bei der das Kind wichtige Bezugspersonen möglichst nicht verliert. Daher tendiert man heute zur gemeinsamen Obsorge, damit beide Eltern im Leben des Kindes bleiben.

- Erziehungseignung: Beide Eltern lieben ihr Kind – aber wer kann die Bedürfnisse des Kindes besser im Alltag erfüllen? Hier spielen Faktoren wie Zeit, Erziehungsfähigkeiten, vielleicht auch die Wohnsituation und das soziale Umfeld eine Rolle. Gibt es zum Beispiel bei einem Elternteil ein stabileres Netzwerk (Großeltern in der Nähe, unterstützender neuer Partner etc.), kann das positiv gewertet werden.

- Wünsche des Kindes: Mit steigendem Alter werden die eigenen Vorstellungen des Kindes immer wichtiger. Ab etwa 10 Jahren wird das Gericht Kinder in Obsorge- oder Kontaktrechtsverfahren persönlich anhören (meist in Abwesenheit der Eltern, in geschütztem Rahmen). Das Kind kann sagen, wo es lieber leben würde oder wie es den Kontakt gerne hätte. Dieser Wunsch ist nicht absolut entscheidend, aber er fließt stark in die Abwägung ein. Ab 14 kann ein Kind sogar selbst Anträge stellen und aktiv am Verfahren teilnehmen, was dessen Gewicht weiter erhöht.

- Kooperationsbereitschaft der Eltern: Ein oft entscheidender Punkt: Wie gut können die Eltern trotz Trennung zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten? Das beste Wechselmodell nützt nichts, wenn die Eltern sich erbittert streiten – das Kind würde zwischen den Fronten zerrieben. Daher wird ein Gericht im Zweifel jene Lösung wählen, die dem Kind mehr Ruhe und weniger Konfliktpotential bietet. Das kann bedeuten, dass bei extrem zerstrittenen Eltern einem Elternteil die Obsorge allein übertragen wird, um permanente Streitereien zu vermeiden – selbst wenn beide an sich liebevolle Eltern sind.

- Besondere Bedürfnisse: Hat das Kind gesundheitliche Probleme, eine Behinderung oder braucht es aus anderen Gründen spezielle Förderung, muss auch das bei allen Regelungen bedacht werden. Gleiches gilt z.B. für die Frage, welche Schule das Kind besucht – auch hier steht der Bedarf des Kindes im Zentrum.

Das Gericht holt sich in diffizilen Fragen oft Unterstützung durch Sachverständige (z.B. Kinderpsychologen), um das Kindeswohl einschätzen zu können. Im Idealfall aber kennen die Eltern ihr Kind selbst am besten und einigen sich auf eine Regelung, die dessen Wohlergehen fördert. Der Gesetzgeber formuliert als Auffanggrundsatz: Eltern sollen alles unterlassen, was das Kindeswohl gefährdet, und alles tun, was es fördert. Dieses Prinzip kann man als Richtschnur für das eigene Verhalten nehmen.

Ein wichtiger Aspekt des Kindeswohls ist auch, dass Kinder nicht aus ihrem Loyalitätskonflikt heraus Entscheidungen treffen müssen. Sie sollen also nicht zwischen Mama und Papa „wählen“ müssen. Deshalb versucht man, Kinderwünsche behutsam zu erfragen. Oft wird ein Kind indirekt befragt („Wo fühlst du dich wohler?“), um es nicht in die Lage zu bringen, einen Elternteil offen zurückweisen zu müssen. Die Anhörung erfolgt meist durch den Richter oder einen dafür ausgebildeten Experten in Abwesenheit der Eltern. Das Gespräch wird dem Alter entsprechend geführt – bei kleineren Kindern eher spielerisch, bei Jugendlichen im Gespräch auf Augenhöhe. Ziel ist es, herauszuhören, wie es dem Kind geht und was es sich wünscht, ohne es unter Druck zu setzen.

Wie erwähnt, können Jugendliche ab 14 auch aktiv im Verfahren auftreten. Theoretisch könnten sie einen eigenen Anwalt nehmen und Anträge stellen – in der Praxis kommt das aber selten vor. Häufiger ist, dass ein Jugendlicher dem Richter einfach sehr deutlich sagt, was er will (z.B. „Ich will auf keinen Fall zu meinem Vater ziehen!“), und das Gericht dem dann faktisch entspricht, weil ein Zwang kontraproduktiv wäre. Gesetzlich ist ab 14 auch festgelegt, dass ein Kind gegen seinen Willen nicht zu Besuchskontakten gezwungen werden darf. Das heißt, die Durchsetzung des Kontaktrechts hat hier eine Grenze.

In schwierigen Fällen – etwa wenn Aussagen des Kindes oder der Eltern stark voneinander abweichen – können weitere Maßnahmen dem Kindeswohl dienen. Ein Kinderbeistand wurde oben bereits erwähnt: Er kann insbesondere jüngeren Kindern (bis ca. 14, bei Bedarf auch bis 16) helfen, ihre Gefühle und Wünsche mitzuteilen, ohne die Eltern direkt konfrontieren zu müssen. Der Kinderbeistand schafft einen sicheren Raum für das Kind und entlastet es, weil es dort offen sprechen kann, was es vor Mama oder Papa vielleicht nicht könnte. Die Erfahrungen zeigen, dass Kinder dadurch weniger traumatisiert aus strittigen Obsorgeverfahren hervorgehen, weil sie sich gehört fühlen und wissen, dass jemand da ist, der nur für sie da ist.

Zusammenfassend ist das Kindeswohl ein vielschichtiger Begriff, der alle Aspekte des Lebens und Aufwachsens eines Kindes umfasst. Eltern sollten sich bei jeder Entscheidung – ob Alltagsfrage oder große Weichenstellung – fragen: „Was bedeutet das für unser Kind? Geht es ihm damit gut?“ Wenn diese Haltung gelebt wird, ist bereits viel gewonnen.

Internationale Aspekte bei Obsorge und Kontaktrecht

In unserer globalisierten Welt kommt es häufig vor, dass ein Elternteil nach der Trennung ins Ausland ziehen möchte oder dass Eltern aus verschiedenen Staaten stammen. Solche internationalen Fälle können die Obsorge- und Kontaktregelungen komplizierter machen, da unterschiedliche Rechtsordnungen ins Spiel kommen. Für Eltern und Kinder in Österreich sind vor allem zwei Aspekte wichtig: internationales Zuständigkeitsrecht (welches Land entscheidet über die Obsorge?) und grenzüberschreitende Durchsetzung von Entscheidungen.

Grundsätzlich gilt in der EU (und vielen weiteren Staaten) das Prinzip, dass für Obsorge und Kontakt dasjenige Land zuständig ist, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Wenn das Kind also in Österreich lebt, sind grundsätzlich die österreichischen Gerichte zuständig, auch wenn ein Elternteil aus dem Ausland kommt.

Umgekehrt: Zieht das Kind mit einem Elternteil ins Ausland und begründet dort einen neuen Lebensmittelpunkt, könnten bald die Gerichte dort zuständig sein. Innerhalb der EU regelt dies die sogenannte Brüssel IIa-Verordnung (bzw. seit 2022 die fortentwickelte Brüssel IIb-Verordnung). Sie sorgt auch dafür, dass Entscheidungen in Obsorge- und Kontaktrechtsfragen in anderen EU-Staaten anerkannt und vollstreckt werden. Ein in Österreich beschlossenes Kontaktrecht ist z.B. auch in Deutschland oder Frankreich gültig.

Besondere Aufmerksamkeit erfordern Fälle, in denen ein Elternteil das Kind gegen den Willen des anderen ins Ausland bringt – also Kindesentführung im familienrechtlichen Sinn. Hier greift das Haager Kindesentführungsübereinkommen (HKÜ), dem Österreich und viele andere Staaten beigetreten sind. Dieses Übereinkommen sorgt dafür, dass ein unrechtmäßig in ein anderes Land verbrachtes oder dort festgehaltenes Kind rasch in sein Heimatland zurückgeführt wird. Der Sinn dahinter: Zuerst soll geklärt werden, welches Gericht zuständig ist, und dort soll dann die Obsorgefrage entschieden werden – nicht durch eigenmächtiges Schaffen vollendeter Tatsachen.

In Österreich ist die zentrale Anlaufstelle für solche Fälle das Bundesministerium für Justiz als zentrale Behörde nach dem HKÜ. Wenn also etwa ein Elternteil ohne Zustimmung mit dem Kind ins Ausland geht, kann der zurückbleibende Elternteil über die Zentrale Behörde die Rückführung beantragen. Im Idealfall wird das Kind dann innerhalb weniger Wochen zurückgebracht, damit die zuständigen Gerichte (oft die im ursprünglichen Aufenthaltsstaat) über das Sorgerecht entscheiden können.

Doch auch abseits von Entführungsfällen stellt ein Umzug ins Ausland Eltern vor rechtliche und praktische Fragen. Darf ein obsorgeberechtigter Elternteil einfach mit dem Kind ins Ausland ziehen? Bei gemeinsamer Obsorge: nein – ein solcher Schritt ist eine wichtige Angelegenheit, die nur gemeinsam entschieden werden darf. Stimmt ein Elternteil nicht zu, müsste der andere die Erlaubnis des Gerichts einholen. Das Gericht wird dabei wiederum abwägen, was dem Kindeswohl am ehesten entspricht.

Ein Umzug in ein fernes Land kann z.B. negativ gesehen werden, wenn er faktisch den Kontakt zum anderen Elternteil stark einschränkt. Manche Gerichtsbeschlüsse enthalten bei gemeinsamer Obsorge explizit die Auflage, dass ein Elternteil das Einverständnis des anderen oder des Gerichts braucht, um das Kind ins Ausland zu verbringen.

Bei alleiniger Obsorge ist die Situation etwas anders – hier darf der alleinerziehende Elternteil zwar grundsätzlich den Wohnort bestimmen, er unterliegt aber dennoch der allgemeinen Pflicht, das Kindeswohl zu achten und den Kontakt zum anderen Elternteil nicht zu vereiteln. In der Praxis wird man auch in solchen Fällen bei größeren Distanzen versuchen, eine neue Umgangsregelung zu finden (z.B. längere Ferienbesuche, regelmäßige Videotelefonate etc.).

Für die Kinder bedeutet ein Auslandsumzug oft eine große Umstellung: neue Sprache, neue Schule, Verlust von Freunden und Angehörigen im Heimatland. Eltern sollten diese Entscheidung daher besonders sorgfältig abwägen und möglichst einvernehmlich treffen.

Gelingt das nicht, ist juristische Beratung ratsam. Zu bedenken ist auch, dass selbst ein gültiger Kontaktrechtsbeschluss wenig hilft, wenn etwa der Vater in Österreich wohnt und die Mutter mit dem Kind nach Übersee gezogen ist – hier stoßen die schönsten Regelungen an praktische Grenzen. In solchen Fällen sollten Eltern kreativ und kooperativ Lösungen suchen (z.B. jährlicher langer Ferienaufenthalt des Kindes beim einen Elternteil, regelmäßige Besuche, Kommunikation via Internet etc.).

Beispiel: Die österreichische Mutter und der spanische Vater der 9-jährigen Lucia trennen sich in Wien. Beide haben gemeinsames Sorgerecht. Ein Jahr später möchte die Mutter mit Lucia zurück nach Spanien zu ihrer Familie ziehen. Der Vater ist dagegen, da er fürchtet, Lucia kaum noch zu sehen. Ohne Zustimmung darf die Mutter nicht auswandern. Sie führt deshalb ein Gerichtsverfahren. Das Gericht holt eine Stellungnahme der Jugendwohlfahrt ein.

Lucia spricht sowohl Deutsch als auch Spanisch und hat in Spanien Cousins und Großeltern; gleichzeitig ist sie aber in Wien verwurzelt und sieht ihren Vater regelmäßig. Nach Abwägung entscheidet das Gericht, dass Lucia in Wien bleiben soll, zumindest bis zum Ende der Volksschule, um ihr Stabilität zu geben. Die Mutter entschließt sich daraufhin, doch in Wien zu bleiben. – Wäre die Mutter trotzdem eigenmächtig mit Lucia gegangen, hätte der Vater über das HKÜ ihre Rückführung nach Österreich beantragen können. Das Verfahren hätte aber Zeit gekostet und Lucia stark belastet. Dieses Risiko sollte man Kindern ersparen und Konflikte um Auslandsumzüge möglichst vorher lösen.

Psychologische Unterstützung für Kinder und Eltern

Eine Scheidung ist nicht nur ein rechtliches Ereignis, sondern vor allem ein einschneidender emotionaler Prozess – für die Erwachsenen, aber noch mehr für die Kinder. Daher ist neben der rechtlichen Klärung von Obsorge und Unterhalt die psychologische Unterstützung aller Beteiligten wichtig.

Kinder reagieren unterschiedlich auf die Trennung ihrer Eltern. Manche zeigen offen Trauer, Wut oder Angst. Andere ziehen sich zurück oder wirken anfangs unbeeindruckt, tragen aber innerlich schwer daran. Häufig fühlen Kinder sich schuldig an der Scheidung („Hätten wir weniger gestritten, wären Mama und Papa zusammengeblieben“).

Jüngere Kinder haben oft Verlustängste, ältere sind enttäuscht oder auch wütend auf die Eltern. All diese Gefühle sind normal. Kinder brauchen in dieser Zeit besonders viel Zuwendung und das Gefühl, dass sie beide Eltern nicht verlieren. Selbst wenn die Eltern nicht mehr Partner sind – als Eltern bleiben sie ein Leben lang verbunden. Dieses Bewusstsein hilft, in Anwesenheit der Kinder respektvoll miteinander umzugehen.

Eltern sollten klare, aber kindgerechte Worte für die Situation finden. Psychologinnen und Psychologen raten, dem Kind gemeinsam zu erklären, was passieren wird (z.B. wer auszieht, wie die Besuche stattfinden werden). Wichtig ist, dem Kind zu vermitteln, dass:

- es keine Schuld an der Trennung hat,

- Mama und Papa als Eltern für es da bleiben und es liebhaben, auch wenn sie nicht mehr zusammenleben,

- das Kind alle seine Gefühle äußern darf (traurig, zornig, verwirrt sein ist ok) und Fragen stellen kann,

- die Eltern trotz der Trennung zusammenarbeiten werden, um für das Kind zu sorgen.

Gerade in hochkonflikthaften Trennungen fällt es Eltern oft schwer, sachlich zu bleiben. Doch vor dem Kind sollten Streit und gegenseitige Vorwürfe absolut vermieden werden – das Kind darf nicht zum Spielball oder zum Boten der Eltern werden. Das oben erwähnte Wohlverhaltensgebot verpflichtet Eltern, auch nach der Trennung ein Mindestmaß an Respekt voreinander zu wahren, zumindest in Gegenwart des Kindes. Sein seelisches Wohl hängt maßgeblich davon ab, dass es loyal zu beiden stehen darf.

Zur Unterstützung der Kinder gibt es in Österreich viele Angebote. Beispielsweise bietet der Verein RAINBOWS spezielle Gruppen für Kinder und Jugendliche an, die eine Trennung oder den Verlust eines Elternteils erleben. In diesen Gruppen können Kinder mit anderen Betroffenen spielen, reden und ihre Gefühle verarbeiten, begleitet von ausgebildeten Trainerinnen und Trainern. Auch Schulen haben oft Schulpsychologen oder Vertrauenslehrer, an die man sich wenden kann.

Wenn ein Kind sehr stark reagiert – etwa über lange Zeit Schlafstörungen, Einbrüche in der Schulleistung oder aggressives Verhalten zeigt –, sollte professionelle Hilfe in Betracht gezogen werden. Einen Kinderpsychologen oder Psychotherapeuten einzuschalten, ist kein Zeichen des Scheiterns, sondern kann dem Kind helfen, das Erlebte zu bewältigen. Oft genügen einige Stunden, um das Kind wieder zu stabilisieren und ihm Coping-Strategien zu geben.

Auch die Eltern selbst dürfen sich Unterstützung holen. Viele Familienberatungsstellen (gefördert vom Staat) bieten kostenlose oder kostengünstige Beratung für Eltern in Trennung an. Dort können Mütter und Väter lernen, besser zu kommunizieren, oder einfach ihre Sorgen aussprechen. Manchmal hilft es schon, wenn ein neutraler Dritter zuhört und moderiert. Beliebt ist auch die Mediation – sie hat nicht nur juristische, sondern auch psychologische Vorteile, weil sie die Kommunikation verbessern kann.

Manche getrennte Eltern nehmen an speziellen Co-Parenting-Kursen oder Coachings teil, um zu lernen, wie sie trotz Trennung ein gutes Elternteam bleiben. Hier werden Strategien vermittelt, wie man Konflikte entschärft, Absprachen einhält und sich gegenseitig respektiert – alles zum Wohle des Kindes.

Nicht zuletzt können das soziale Umfeld und die Familie eine große Hilfe sein. Großeltern, Tanten/Onkel oder enge Freunde der Familie können dem Kind in dieser Zeit Stabilität geben. Sie sollten allerdings nicht Partei ergreifen, sondern als liebevolle Bezugspersonen zur Verfügung stehen. Es kann hilfreich sein, wenn das Kind weiß: „Da ist noch jemand außer Mama und Papa, dem ich mich anvertrauen kann.“

Beispiel: Die 6-jährige Alina wird nach der Trennung ihrer Eltern plötzlich wieder nachts unsauber und klammert sich sehr an die Mutter. Die Mutter ist besorgt und wendet sich an eine Familienberatungsstelle. Dort rät man ihr, Alina viel zu beruhigen und Rituale beizubehalten. Außerdem wird ein Gespräch mit dem Vater vermittelt.

Beide Eltern stellen fest, dass Alina besonders verstört reagiert, wenn sie sich bei der Übergabe streiten. Sie vereinbaren, künftig ruhiger und kürzer zu wechseln (der Vater holt Alina jetzt vom Kindergarten ab, so dass die direkte Konfrontation der Eltern wegfällt). Zusätzlich besucht Alina eine RAINBOWS-Gruppe, wo sie andere Scheidungskinder trifft. Nach einigen Wochen bessert sich Alinas Zustand merklich – sie sieht, dass Mama und Papa trotz allem freundlich miteinander umgehen, und fühlt sich in ihren Ängsten ernstgenommen. Nachts schläft sie wieder durch.

Rechtliche Unterstützung & Beratung

Eine Scheidung mit Kindern wirft viele rechtliche Fragen auf. Es ist völlig verständlich, dabei Unterstützung zu benötigen. In Österreich gibt es verschiedene Möglichkeiten der rechtlichen Beratung und Hilfe für Eltern in Trennung:

- Rechtsanwälte für Familienrecht: Eine erfahrene Rechtsanwältin oder ein erfahrener Familienrechtsanwalt kann Sie über Ihre Rechte und Pflichten aufklären und Sie im Scheidungsverfahren sowie in Obsorge-/Unterhaltsfragen vertreten. Bei einer einvernehmlichen Scheidung können beide Ehepartner auch einen gemeinsamen Anwalt nehmen, der die notwendigen Anträge formuliert und die Scheidungsfolgenvereinbarung rechtlich überprüft. In streitigen Fällen hat jede Seite ihren eigenen Rechtsbeistand. Anwälte kennen die aktuellen Gesetze und auch die Praxis der Gerichte – dieses Know-how hilft, realistische und nachhaltige Lösungen zu finden. Beachten Sie, dass Anwaltskosten anfallen; wer sich diese nicht leisten kann, hat vielleicht Anspruch auf Verfahrenshilfe (siehe unten).

- Kinder- und Jugendhilfe (Jugendamt): Die örtliche Kinder- und Jugendhilfe (früher „Jugendamt“) steht Eltern beratend zur Seite. Sie bietet kostenlose Beratungsgespräche an, wenn es um Obsorge und Besuchsrecht geht. In vielen Fällen moderieren Sozialarbeitende des Jugendamts zwischen den Eltern und helfen, eine einvernehmliche Obsorgeregelung zu erarbeiten. Kommt es zu einem Gerichtsverfahren, gibt das Jugendamt häufig eine Stellungnahme ab oder wird als „Familiengerichtshilfe“ einbezogen. Zögern Sie nicht, schon frühzeitig das Jugendamt zu kontaktieren – es ist nicht gegen Sie, sondern soll zum Wohl des Kindes beitragen.

- Familienberatungsstellen: Österreichweit gibt es vom Familienministerium geförderte Familien- und Elternberatungsstellen. Dort erhalten Sie psychosoziale und juristische Beratung aus einer Hand. Oft arbeiten dort Fachkräfte aus Psychologie, Pädagogik und Jura. Themen können sein: Wie sage ich es meinem Kind? Was tun, wenn der Ex-Partner sich nicht an Abmachungen hält? Wie hoch ist der Unterhalt? Die Beratungen sind anonym und entweder kostenlos oder sehr kostengünstig.

- Mediation: Mediationsfachkräfte unterstützen dabei, Konflikte außergerichtlich zu lösen. Sie helfen den Eltern, selbst eine Vereinbarung zu erarbeiten, die fair und zukunftsfähig ist. Die Mediationsgespräche unterliegen der Vertraulichkeit. Was dort besprochen wird, darf nicht gegen einen verwendet werden. Eine erfolgreiche Mediation kann eine Win-Win-Situation schaffen: Die Eltern bestimmen selbst, was für sie passt, und vermeiden einen Gerichtsstreit. Die Kosten variieren, manchmal gibt es Zuschüsse vom Staat. Tipp: Einige Rechtsschutzversicherungen übernehmen bei aufrechten Polizzen die Kosten für Mediation in Familienangelegenheiten – es lohnt sich, nachzufragen.

- Verfahrenshilfe: Wer sich keinen Anwalt leisten kann, hat die Möglichkeit, beim Gericht Verfahrenshilfe zu beantragen. Bei Bewilligung können Gerichtsgebühren gestundet oder erlassen werden und es wird Ihnen ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin zur Seite gestellt. Die Kosten werden dann vom Staat getragen. Die Bewilligung hängt von Ihrem Einkommen/Vermögen ab. Verfahrenshilfe kann sowohl für die Scheidung selbst als auch für daraus folgende Obsorge-, Kontakt- oder Unterhaltsverfahren gewährt werden.

- Kinder- und Jugendanwaltschaft: In jedem Bundesland gibt es eine Kinder- und Jugendanwaltschaft (KiJA), die die Interessen von Kindern vertritt. Die KiJA bietet auch Beratung für Eltern und Kinder in Trennungssituationen an – sie kann z.B. erklären, welche Rechte Kinder haben, oder zwischen Jugendlichen und Eltern vermitteln. Sie tritt öffentlich und gegenüber der Politik für Verbesserungen ein. Für individuelle Rechtsstreitigkeiten ersetzt sie zwar keinen Anwalt, aber sie ist ein guter neutraler Ansprechpartner, vor allem wenn Kinder sich selbst Gehör verschaffen wollen.

- Unterstützungsnetzwerke: Neben staatlichen Stellen gibt es diverse Vereine und Selbsthilfegruppen, die getrennte Eltern unterstützen. Beispiele: Alleinerzieher-Verbände, Väterrechte-Organisationen, Frauenberatungsstellen, Online-Foren für Patchworkfamilien. Dort findet man oft Erfahrungsberichte und praktische Tipps, wie andere mit ähnlichen Situationen umgegangen sind. Solche informellen Hilfen können emotional entlastend sein – man merkt, man ist nicht allein mit den Problemen.

Wichtig ist: Holen Sie sich frühzeitig Rat, bevor Konflikte eskalieren. Ein klärendes Gespräch mit einer Beratungsstelle oder ein juristisches Beratungsgespräch (viele Anwälte bieten kostengünstige Erstgespräche an) kann Missverständnisse ausräumen und Wege aufzeigen, an die man selbst noch nicht gedacht hat. Das österreichische Rechtssystem hat zum Glück viele Angebote, um Familien in Scheidung zu unterstützen – nutzen Sie sie im Sinne Ihrer Kinder.

Auch wenn es schwer fällt: Versuchen Sie, den Fokus immer wieder auf die Perspektive Ihres Kindes zu richten. Mit ausreichend Information, guter Unterstützung und der richtigen Portion Empathie kann es gelingen, trotz Scheidung eine liebevolle und sichere Kindheit für Ihre Tochter oder Ihren Sohn zu gewährleisten.

Checklisten & Downloads

Im Folgenden finden Sie einige Checklisten und Mustervorlagen, die bei einer Scheidung mit Kindern hilfreich sein können. Sie ersetzen keine individuelle Beratung, geben aber einen Überblick über wichtige Punkte und Dokumente. Die Checklisten können Sie natürlich an Ihre persönliche Situation anpassen.

Checkliste: Wichtige Punkte bei einer Scheidung mit Kindern

- Elterliche Kommunikation: Einvernehmliche Trennung anstreben, offene Gespräche führen und dem Kind gemeinsam die Situation erklären (einfühlsam und altersgerecht).

- Obsorge klären: Festlegen, ob die gemeinsame Obsorge fortgeführt werden soll oder ob ein Elternteil die alleinige Obsorge übernimmt. Ggf. schriftliche Obsorgevereinbarung vorbereiten.

- Hauptaufenthalt bestimmen: Entscheiden, bei welchem Elternteil das Kind hauptsächlich leben wird (hauptsächlicher Betreuungsort). Dies dem Pflegschaftsgericht mitteilen bzw. im Scheidungsvergleich festhalten.

- Kontaktrecht vereinbaren: Besuchszeiten und Umgang regeln: Wie oft, wann und wo trifft der nicht betreuende Elternteil das Kind? Vereinbaren Sie Wochenendbesuche, Aufteilung der Ferien und Feiertage etc., die für alle zumutbar sind.

- Finanziellen Unterhalt festlegen: Einkommen offenlegen und Höhe der Alimente ermitteln. Vereinbaren, welcher Elternteil welchen Betrag monatlich zahlt, ab welchem Datum und wie (Dauerauftrag, Vorschussregelung). Besonderheiten (z.B. Hälfte der Schulgelder, außergewöhnliche Arztkosten) berücksichtigen.

- Einbeziehung des Kindes: Soweit altersgemäß das Kind anhören: Welche Wünsche hat es (z.B. betreffend Besuchsintervalle)? Diese in die Planung einfließen lassen – allerdings behutsam, das Kind nicht die Entscheidungslast aufbürden.

- Scheidungsfolgenvereinbarung erstellen: Alle getroffenen Vereinbarungen (Obsorge, Hauptwohnsitz des Kindes, Kontaktrecht, Unterhalt, Vermögensaufteilung etc.) schriftlich fixieren. Diese Vereinbarung wird beim Antrag auf einvernehmliche Scheidung dem Gericht vorgelegt.

- Verpflichtende Elternberatung besuchen: Den Nachweis über die absolvierte Beratung zum Kindeswohl (nach §95 Abs1a AußStrG) einholen und dem Gericht vorlegen.

- Dokumente sammeln: Geburtsurkunde des Kindes, Meldezettel, eventuell Heiratsurkunde, Einkommensnachweise für Unterhalt, falls vorhanden bestehende gerichtliche Beschlüsse oder Vereinbarungen zu Unterhalt/Obsorge.

- Unterstützung suchen: Bei Unsicherheiten professionelle Hilfe in Anspruch nehmen – z.B. Beratung durch Jugendamt oder Familienberatungsstelle, juristische Erstberatung durch Anwalt, Mediation bei Konflikten. Frühzeitig Hilfe zu suchen kann langwierige Streitigkeiten verhindern.

- Orientierung am Kindeswohl: Alle Entscheidungen immer wieder darauf überprüfen, ob sie dem Wohl des Kindes dienen. Eltern sollten hinterfragen: „Geht es unserem Kind mit dieser Lösung gut?“ – Das Kindeswohl bleibt Leitlinie bei jedem Schritt.

Beratungsstellen

- Broschüre „Obsorge und Kinderrechte“ (Bundesministerium für Justiz, Stand Mai 2024) – Umfassende offizielle Information zu Obsorge, Kontaktrecht und Kinderrechten in Trennungsfällen (PDF-Download).

- TrennungundScheidung.at – Informationsplattform des Bundeskanzleramts mit Tipps, Rechtsinfos und Hilfsangeboten für Scheidungsfamilien (inkl. Checklisten, Adressen von Beratungsstellen).

- RAINBOWS Österreich – Verein zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in stürmischen Zeiten (nach Trennung/Scheidung oder Tod eines Elternteils). Bietet Gruppenprogramme in allen Bundesländern an.

- Familien- und Partnerwebseite auf oesterreich.gv.at – Behörden-Infoportal mit Überblick zu Behördenwegen bei Scheidung, Unterhalt und Obsorge (Formulare, Fristen, Kontakt Jugendamt etc.).

- Kinderrechte.gv.at – Informationsseite der Kinder- und Jugendanwaltschaften mit Broschüren und Videos zu Kinderrechten, inkl. Rechte von Kindern in Scheidungssituationen.

FAQ – Häufige Fragen zur Obsorge und Scheidung mit Kindern

Bleibt die gemeinsame Obsorge nach der Scheidung automatisch bestehen?

Ja. Grundsätzlich behalten beide Eltern auch nach der Scheidung das Sorgerecht (Obsorge). Die gemeinsame Obsorge bleibt also aufrecht, solange keine anderslautende Vereinbarung getroffen oder vom Gericht eine andere Obsorgeregelung beschlossen wird. Bei einvernehmlicher Scheidung muss allerdings festgelegt werden, bei wem das Kind hauptsächlich lebt (Hauptwohnsitz). Die gemeinsame Obsorge kann nur durch Vereinbarung oder Gerichtsbeschluss aufgehoben werden.

Kann ein Elternteil die alleinige Obsorge bekommen?

Ja, das ist möglich – entweder indem die Eltern es gemeinsam vereinbaren (z.B. im Scheidungsvergleich), oder indem ein Elternteil einen Antrag stellt und das Gericht dann die Alleinobsorge zuteilt. Das Gericht wird aber nur dann einem Elternteil allein die Obsorge übertragen, wenn dies aus Sicht des Kindeswohls besser ist als die gemeinsame Obsorge. Gründe können etwa sein: Gefährdung des Kindes durch den anderen Elternteil, völlige Unfähigkeit der Eltern zur Kooperation oder auch der ausdrückliche Wunsch eines schon älteren Kindes. Oft bleibt jedoch trotz Antrag die gemeinsame Obsorge aufrecht, mit Festlegung des hauptsächlichen Aufenthalts des Kindes.

Was passiert, wenn wir uns über die Betreuung unseres Kindes nicht einigen können?

Können die Eltern innerhalb angemessener Zeit keine Einigung über die Obsorge oder den Hauptaufenthalt erzielen, muss das Gericht einschreiten. Das Gericht wird zunächst eine vorläufige Regelung für bis zu 6 Monate anordnen (Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung). In dieser Zeit lebt das Kind bei einem Elternteil, während der andere ein definiertes Kontaktrecht hat. Nach Ablauf dieser Phase entscheidet das Gericht endgültig, welcher Elternteil die Obsorge (allein oder gemeinsam) bekommt und wo das Kind zukünftig hauptsächlich leben soll. Diese Entscheidung richtet sich nach dem Kindeswohl. In der Zwischenzeit oder begleitend können auch Familiengerichtshilfe oder Mediationsversuche zum Einsatz kommen, um doch noch eine einvernehmliche Lösung zu erreichen.

Wie wird das Kontaktrecht festgelegt, wenn wir uns nicht einigen?

In dem Fall kann jeder Elternteil (oder das Kind ab 14) einen Antrag auf Regelung des Kontaktrechts beim Pflegschaftsgericht stellen. Das Gericht legt dann per Beschluss fest, wie häufig und wann der getrennt lebende Elternteil sein Kind sehen darf (Besuchszeiten), unter Berücksichtigung des Alters und Wohl des Kindes. Oft werden Standardmodelle (z.B. jedes zweite Wochenende plus Hälfte der Ferien) angewandt, angepasst an die Bedürfnisse des Kindes. Wenn nötig, kann das Gericht Auflagen machen – etwa dass Übergaben an einem neutralen Ort stattfinden oder eine Besuchsbegleitung gestellt wird. Auch hier gilt: Eine gütliche Einigung – notfalls mit Hilfe von Vermittlern – ist dem gerichtlichen Spruch vorzuziehen, da sie flexibler auf die Familie eingehen kann.

Ab welchem Alter kann mein Kind mitbestimmen, wo es lebt oder wie oft es den anderen Elternteil sieht?

Das Gericht hört Kinder ab etwa 10 Jahren in Obsorge- und Kontaktverfahren an, um ihre Meinung zu erfahren. Je älter das Kind, desto mehr Gewicht bekommt sein Wunsch. Ab 14 Jahren hat ein Kind ein Antragsrecht – es kann dann selbst Anträge im Verfahren stellen und vor allem auch Besuchskontakte verweigern. D.h. ein Kind ab 14 Jahren könnte z.B. sagen „Ich will meinen Vater nur einmal im Monat sehen“ und müsste nicht gegen seinen Willen öfter hin. Vor dem 14. Geburtstag hingegen wird erwartet, dass das Kind die gerichtlich festgelegten Besuche wahrnimmt (außer es gibt gravierende Gründe dagegen). Natürlich bemühen sich Eltern und Gericht, auch jüngeren Kindern nicht etwas aufzuzwingen, was sie absolut nicht wollen, aber rein rechtlich liegt die Entscheidung bis 14 bei den Erwachsenen.

Wie hoch ist der Kindesunterhalt und wie wird er berechnet?

Der Kindesunterhalt (Alimente) hängt vom Einkommen des unterhaltspflichtigen Elternteils und vom Alter des Kindes ab. Es gibt Richtwerte, die einen Prozentsatz vom Nettoeinkommen vorsehen (z.B. ca. 16% für Kleinkinder, 18% für Schulkinder, 20% für Teenager, jeweils für ein Einzelkind). Diese Werte dienen als Orientierung und werden angepasst, falls der Unterhaltspflichtige weitere Unterhaltsberechtigte hat oder besondere Aufwendungen leistet. Letztlich wird die genaue Summe individuell festgelegt – im Idealfall einvernehmlich, sonst durch das Gericht. In der Praxis verwenden Gerichte oft die sogenannte „Düsseldorfer Tabelle“ bzw. daraus abgeleitete Beträge als Anhaltspunkt. Wichtig: Der Elternteil, der das Kind im Haushalt hat, muss keinen zusätzlichen Geldunterhalt zahlen – seine Betreuungsleistung gilt als Naturalunterhalt. Erhält das Kind Familienbeihilfe, wird der halbe Betrag meist auf den Unterhalt angerechnet, sodass der barunterhaltspflichtige Elternteil etwas weniger zahlen muss.

Ihren persönlichen Richtwert können Sie mit unserem Unterhaltsrechner ermitteln.

Was kann ich tun, wenn mein Ex-Partner keinen Unterhalt zahlt?

Zahlt der Unterhaltspflichtige nicht, obwohl Unterhalt vereinbart oder gerichtlich festgesetzt wurde, sollten Sie rasch reagieren. Zunächst können Sie Zahlungserinnerungen schicken oder das Gespräch suchen. Bleibt die Zahlung aus, können Sie beim Bezirksgericht einen Antrag auf Exekution stellen (Pfändung von Gehalt oder Konto des Schuldners). Zusätzlich (oder parallel) besteht die Möglichkeit, einen Unterhaltsvorschuss zu beantragen. Unterhaltsvorschuss erhält man für Kinder bis 18, wenn ein vollstreckbarer Unterhaltstitel vorliegt und trotzdem keine Zahlung erfolgt. Der Staat streckt dann den Unterhalt vor (bis zur Höhe des titulierten Betrags) und zieht das Geld beim säumigen Elternteil ein. Den Antrag stellt man beim Gericht; Formulare gibt es beim Jugendamt oder online. Wichtig ist, dass Sie nicht zu lange warten – Rückstände verjähren zwar erst nach einigen Jahren, aber laufender Unterhalt wird für den laufenden Bedarf des Kindes benötigt. Notfalls kann auch das Jugendamt beratend helfen, wie vorzugehen ist.

Müssen wir bei einer einvernehmlichen Scheidung wegen der Kinder vor Gericht?

Ja, aber nur kurz. Auch eine einvernehmliche Scheidung wird vor Gericht ausgesprochen, jedoch in einem einzigen Termin, bei dem die Scheidungsvereinbarung genehmigt wird. Die Eltern müssen ihre Vereinbarung (über Obsorge, Hauptaufenthalt, Kontakt und Unterhalt des Kindes) mitbringen. Das Gericht prüft, ob alles vollständig und zum Wohl des Kindes geregelt ist – sofern ja, wird die Vereinbarung protokolliert und die Scheidung sofort ausgesprochen. Es ist also eher eine Formalität, da man sich ja schon geeinigt hat. Ein langes Verfahren mit Zeugen etc. entfällt. Wichtig ist, dass die Vereinbarung wirklich alle erforderlichen Punkte abdeckt, sonst wird die Scheidung noch nicht ausgesprochen, bis sie nachgebessert wurde. In der Verhandlung fragt der Richter in der Regel beide Ehepartner, ob die Ehe unheilbar zerrüttet ist und ob sie mit der vorgelegten Vereinbarung einverstanden sind – nach beidseitigem „Ja“ wird geschieden. Die Kinder werden bei einvernehmlicher Scheidung in der Verhandlung nicht angehört (das war ja in der Beratung davor schon Thema). Insgesamt ist das Verfahren also sehr schnell vorbei, wenn sich die Eltern geeinigt haben.

Quellen

- Österreichisches Bundesportal oesterreich.gv.at

- Kontaktrecht (‘Besuchsrecht’) – Behördliche Info zum Kontaktrecht, inkl. Wohlverhaltensgebot und Besuchsbegleitung (Stand 1.1.2024)

- Alleinige Obsorge eines Elternteils – Infoseite zur Obsorge nach Scheidung, inklusive Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung und Kinderbeistand.

- Bundesministerium für Justiz:

- Broschüre „Obsorge und Kinderrechte“ (Wissenswertes zu Pflege, Erziehung und gesetzlicher Vertretung, Stand Mai 2024)

- Broschüre „Obsorge und Kinderrechte“ (Wissenswertes zu Pflege, Erziehung und gesetzlicher Vertretung, Stand Mai 2024)

- Kinder- und Jugendanwaltschaft OÖ:

- Broschüre „Unser Kind – Eltern bleiben Eltern“ (2018) – Leitfaden für Eltern bei Trennung mit Fokus auf Kinderinteressen (inkl. Kinderbeistand, Anhörungsrecht)

- Broschüre „Unser Kind – Eltern bleiben Eltern“ (2018) – Leitfaden für Eltern bei Trennung mit Fokus auf Kinderinteressen (inkl. Kinderbeistand, Anhörungsrecht)

- Land Steiermark, Zwei und Mehr Familieninfo

- Rechtsinformationssystem (RIS) des Bundes

- §§ 177–181 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) – Obsorge der Eltern und vorläufige elterliche Verantwortung (Stand: 2025)

- §§ 186–188 ABGB – Kontaktrecht (Persönlicher Verkehr) des Kindes (Stand: 2025)

- Entscheidungen des VfGH und OGH zu Obsorge/Kontakt – VfGH G152/2015 zur Doppelresidenz (Bestätigung der Zulässigkeit 50/50-Betreuung im Sinne des Kindeswohls)

- jusline.at

Das sagen unsere Klienten

Mehr Rezensionen finden Sie auf unserem Google Profil

Kontaktieren Sie uns

Sie können uns telefonisch, per E-Mail oder per Kontaktformular erreichen.

Kanzlei IBESICH

Josefstädter Straße 11/1/16

1080 Wien

MO-FR: 9:00 – 18:00 Uhr

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenInsights aus der Kanzlei IBESICH

News aus der Kanzlei und rechtliche Updates in Österreich.