Unterhalt & Alimente in Österreich

Rechtsanwalt, spezialisiert auf Familienrecht & Scheidungen, Inhaber der Kanzlei IBESICH

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer: Die folgenden Informationen dienen einer ersten Orientierung und ersetzen keine individuelle Rechtsberatung. Bitte wenden Sie sich für eine auf Ihren Einzelfall zugeschnittene Beratung an einen Rechtsanwalt oder eine andere qualifizierte Beratungsstelle.

Wenn eine Partnerschaft endet, stellt sich neben den emotionalen Belastungen häufig auch die Frage nach der finanziellen Absicherung. Besonders wenn Kinder oder (ehemalige) Ehepartner betroffen sind, ist es wichtig zu wissen, wer wem gegenüber zum Unterhalt verpflichtet ist.

Das österreichische Recht bietet hierzu klare Regelungen und anerkannte Berechnungsmodelle. In diesem Ratgeber erfahren Sie verständlich und kompakt, wer Anspruch auf Unterhalt hat, wie Alimente berechnet werden und welche Schritte möglich sind, wenn Zahlungen ausbleiben.

So behalten Sie den Überblick – und können Ihre nächsten Entscheidungen gut informiert treffen.

Das Wichtigste in Kürze

- Begriff & Formen des Unterhalts: Unterhalt umfasst Naturalunterhalt (Wohnung, Essen etc.) und Geldunterhalt; letzterer wird umgangssprachlich oft als „Alimente“ bezeichnet.

- Anspruchsberechtigt: Kinder sowie (Ex-)Ehegatten;

keine Lebensgefährten ohne Trauschein

Kindesunterhalt:

- betreuender Elternteil leistet Naturalunterhalt, der andere Geldunterhalt; egal ob verheiratet oder nicht

- Höhe abhängig von Alter des Kindes und Einkommen des Verpflichtenden; zusätzlicher Sonderbedarf möglich

- endet mit Selbsterhaltungsfähigkeit

Ehegattenunterhalt:

- während Ehe und Trennung wechselseitige Pflicht

- nach Scheidung meist abhängig von Verschulden, evtl. Bedürftigkeit

- Höhe abhängig von Nettoeinkommen

- Dauer befristet oder unbefristet möglich, Wiederheirat beendet meist Anspruch

- Anpassung bei neuen Einkommensverhältnissen oder neuen Lebenssituationen; Antrag erforderlich

Nachfolgend finden Sie ausführliche Informationen und tiefergehende Erklärungen zu jedem Punkt

Inhaltsverzeichnis

Was sind Unterhalt und Alimente?

Unter Unterhalt versteht man laufende Leistungen, die dazu dienen, den Lebensbedarf einer Person sicherzustellen. Diese Unterstützung kann entweder durch direkte Sachleistungen erfolgen – man spricht dann von Naturalunterhalt (z.B. Bereitstellen von Wohnung, Essen, Kleidung oder Taschengeld) – oder durch Geldzahlungen, den sogenannten Geldunterhalt.

In Österreich wird Geldunterhalt umgangssprachlich oft als Alimente bezeichnet, insbesondere wenn es um Unterhaltszahlungen für Kinder geht. Unterhaltspflichtige leisten Naturalunterhalt meist dadurch, dass sie das tägliche Leben mit Unterkunft, Verpflegung etc. bestreiten, während Geldunterhalt in Form regelmäßiger Zahlungen erbracht wird.

Zusammengefasst: Unterhalt ist die gesetzliche Verpflichtung, für das materielle Wohlergehen naher Angehöriger zu sorgen. Der Begriff Alimente wird oft synonym für Geldunterhalt verwendet, vor allem im Kontext von Kindesunterhalt. Wichtig ist, dass Unterhaltsleistungen immer dem Berechtigten (z.B. dem Kind) zugutekommen und dessen Bedürfnisse decken sollen. Die konkrete Art und Höhe der Unterhaltsleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und der individuellen Situation.

Wer hat Anspruch auf Unterhalt?

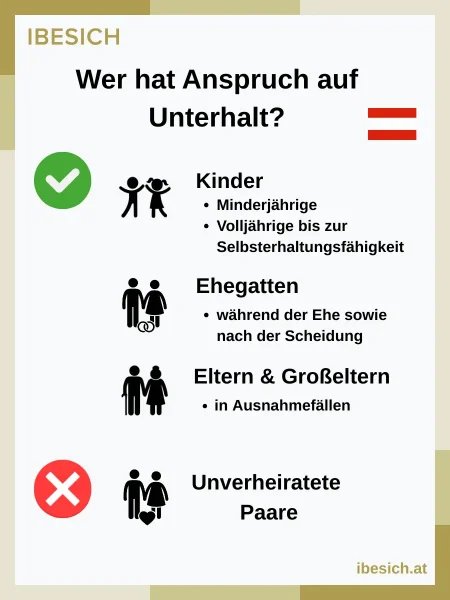

Der Anspruch auf Unterhalt ist in Österreich gesetzlich geregelt. Grundsätzlich haben folgende Personengruppen einen Unterhaltsanspruch, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind:

- Kinder – Minderjährige Kinder haben Anspruch auf Unterhalt durch ihre Eltern. Aber auch volljährige Kinder können unter bestimmten Bedingungen weiterhin Unterhalt erhalten, nämlich so lange, bis sie selbsterhaltungsfähig sind. Die Ehelichkeit des Kindes spielt keine Rolle; Kinder unverheirateter Eltern sind ehelichen Kindern gleichgestellt im Unterhaltsrecht.

- Ehegatten – Innerhalb einer aufrechten Ehe sind Ehepartner einander zum Unterhalt verpflichtet. Verdient ein Ehegatte deutlich weniger oder führt den Haushalt, so besteht ein Unterhaltsanspruch gegenüber dem anderen. Auch in Trennungsfällen und nach Scheidung kann ein Unterhaltsanspruch des (Ex-)Ehegatten bestehen.

- Eltern – In Ausnahmefällen haben sogar Eltern (und Großeltern) einen Unterhaltsanspruch gegenüber ihren erwachsenen Kindern, nämlich dann, wenn sie sich selbst nicht erhalten können. Voraussetzung ist allerdings, dass sie ihre Unterhaltspflicht ihren Kindern gegenüber früher nie gröblich vernachlässigt haben. Diese gegenseitige Verpflichtung innerhalb der Familie beruht auf dem Prinzip der Solidarität zwischen Verwandten gerader Linie.

Keinen gesetzlichen Unterhaltsanspruch untereinander haben hingegen Lebensgefährten, die ohne Trauschein zusammenleben. Anders als Ehepartner sind unverheiratete Partner einander rechtlich nicht zum Unterhalt verpflichtet. In solchen Fällen empfiehlt sich allenfalls eine freiwillige vertragliche Vereinbarung, denn gesetzlich gibt es hier – außer für gemeinsame Kinder – keinen Unterhaltsanspruch.

Zusammengefasst: Vor allem Kinder und (ehemalige) Ehegatten sind durch das Gesetz geschützt und können Unterhalt verlangen. Die genaue Berechtigung hängt immer von den Umständen (Verschulden, Bedürftigkeit, rechtliche Beziehung) ab.

Kindesunterhalt

Kinder haben eine besonders starke rechtliche Position, wenn es um Unterhalt geht. Beide Elternteile sind verpflichtet, für ihre Kinder zu sorgen – unabhängig davon, ob die Eltern verheiratet sind oder zusammenleben. Die Bedürfnisse von Kindern haben Vorrang, und das Gesetz stellt sicher, dass Minderjährige in jedem Fall angemessen versorgt werden.

Unterhalt für minderjährige Kinder

Lebt ein minderjähriges Kind im Haushalt eines Elternteils (oder beider Eltern gemeinsam), so erbringt dieser Elternteil seinen Unterhaltsbeitrag durch Pflege und Erziehung, Unterkunft, Verpflegung, Kleidung und alles, was im Alltag anfällt. Diese Form der Versorgung nennt man Naturalunterhalt.

Beispiele sind die Bereitstellung von Wohnung und Verpflegung, Betreuung, Finanzierung von Schulkosten oder Freizeitaktivitäten. Der andere Elternteil, der nicht im gemeinsamen Haushalt mit dem Kind lebt, muss seinen Teil in Form von Geld leisten – den sogenannten Geldunterhalt (Alimente).

Diese Geldzahlungen werden entweder durch gerichtliche Entscheidung oder private Vereinbarung festgelegt und dienen ausschließlich dazu, den Bedarf des Kindes zu decken. Der Elternteil, der das Kind betreut, empfängt die Alimente treuhändisch für das Kind; ein Verzicht hierauf durch diesen Elternteil ist rechtlich ausgeschlossen, da das Geld dem Kind zusteht.

Wichtig zu wissen: Erbringt der zahlungspflichtige Elternteil zusätzlich sehr viel Betreuung (etwa weit über übliche Besuchszeiten hinaus), kann das zu einer Herabsetzung der Geldunterhaltspflicht führen – dies soll Doppelbelastungen vermeiden.

Unterhalt für volljährige Kinder

Auch mit Erreichen der Volljährigkeit (18 Jahre) endet der Unterhaltsanspruch eines Kindes nicht automatisch. Eltern müssen grundsätzlich so lange für ein Kind aufkommen, bis es selbsterhaltungsfähig ist.

Selbsterhaltungsfähig bedeutet, dass das Kind in der Lage ist, aus eigenem Einkommen seinen angemessenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Dieser Zeitpunkt hängt vor allem von Ausbildung und Studium ab und ist nicht strikt an eine Altersgrenze gebunden – es gibt rechtlich keine fixe Altersobergrenze für den Kindesunterhalt.

Ein typischer Fall: Solange ein volljähriges Kind noch in Ausbildung oder im Studium ist und ernsthaft und zielstrebig daran arbeitet, bleibt der Unterhaltsanspruch gegen die Eltern aufrecht. Wechselt das Kind einmal die Studienrichtung (insbesondere nach dem ersten Semester), geht der Anspruch meist nicht verloren, solange das neue Studium ebenfalls ernsthaft betrieben wird.

Erst wenn Ausbildung oder Studium abgeschlossen sind und das Kind dann ein eigenes ausreichendes Einkommen erzielt, gilt es als selbsterhaltungsfähig. Übergangszeiten, etwa die vernünftige Dauer einer Jobsuche nach Ausbildungsende, müssen die Eltern in der Regel noch unterstützen.

Volljährige Kinder erhalten den Geldunterhalt übrigens direkt ausbezahlt und nicht mehr über den anderen Elternteil.

Naturalleistungen vs. Geldunterhalt

Solange ein Kind bei einem Elternteil wohnt – und das kann bei volljährigen jungen Erwachsenen z.B. während des Studiums ebenfalls der Fall sein – leistet dieser Elternteil Naturalunterhalt (etwa kostenlose Wohnmöglichkeit und Verpflegung).

Dadurch reduziert sich sein Anteil an weiteren Unterhaltszahlungen. Der auswärtige Elternteil zahlt in der Regel Geldunterhalt.

Für volljährige Kinder wird oft vereinbart, dass der Unterhalt ganz oder teilweise in Barzahlung erfolgt, da Erwachsene selbst über ihr Geld verfügen können. Hat ein Kind jedoch bereits ein eigenes regelmäßiges Einkommen (oder Vermögen), wird dies auf den Unterhaltsanspruch angerechnet und mindert den Betrag, den die Eltern leisten müssen.

Ein klassisches Beispiel ist ein Lehrling: Die Lehrlingsentschädigung zählt als Eigeneinkommen des Kindes und verringert entsprechend die Zahlungsverpflichtung der Eltern. Allerdings werden gewisse Einkünfte nicht als Eigeneinkommen des Kindes gewertet, z.B. die Familienbeihilfe oder ein kleines Taschengeld aus Ferialjobs.

Zudem gilt: Ein Kind muss während einer ernsthaft betriebenen Ausbildung nicht nebenbei jobben, nur um die Eltern zu entlasten. Die Eltern schulden weiterhin den vollen Unterhalt, damit sich das junge Erwachsenen-Kind auf seine Ausbildung konzentrieren kann.

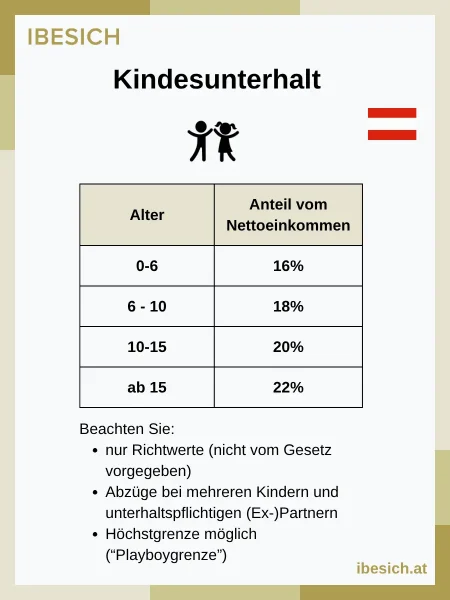

Berechnung der Alimente

Für die Bemessung des Unterhalts haben sich in Österreich gewisse Richtlinien herausgebildet. Gesetzlich ist festgelegt, dass der Umfang der Unterhaltspflicht vom Einkommen und Vermögen des Pflichtigen und vom Bedarf des Kindes abhängt. Dies wird immer individuell durch das Gericht beurteilt. Allerdings stützt sich die Praxis häufig auf die sogenannte Prozentwertmethode, um den Kindesunterhalt zu berechnen. Die gängigsten Parameter dafür sind Alter des Kindes und Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen.

Typische Prozentsätze für Kindesunterhalt:

- 0 bis 6 Jahre: ca. 16 % des Nettoeinkommens

- 6 bis 10 Jahre: ca. 18 %

- 10 bis 15 Jahre: ca. 20 %

- ab 15 Jahren: ca. 22 %

Berechnen Sie hier Ihre Werte: Alimente berechnen

Diese Prozentsätze gelten jeweils, wenn nur ein unterhaltsberechtigtes Kind vorliegt. Bei mehreren Unterhaltsberechtigten kommen Abschläge zum Tragen. So wird beispielsweise für jedes weitere Kind unter 10 Jahren typischerweise 1 %-punkt vom Prozentsatz abgezogen, für jedes weitere über 10-jährige Kind 2 %-punkte. Besteht auch eine Unterhaltspflicht gegenüber (geschiedenen) Ehegatten, reduziert das – je nach deren eigenem Einkommen – den Anteil um weitere bis zu 0–3 %-punkte.

Diese Abschläge sollen sicherstellen, dass der Unterhaltspflichtige finanziell nicht überfordert wird und alle Berechtigten angemessen berücksichtigt werden. Dennoch kennt das Gesetz keine starre „Belastungsgrenze“ für Unterhaltspflichtige – im Extremfall kann die Unterhaltspflicht so hoch sein, dass das eigene Einkommen unter dem pfändungsfreien Existenzminimum liegt.

Ein solcher Fall (Unterschreiten des Existenzminimums) ist zwar selten und nur bei sehr guten Einkommensverhältnissen mit vielen Unterhaltsverpflichtungen oder bei absichtlichem Einkommensverzicht relevant, aber er zeigt: Es gibt keinen fixen Maximalbetrag, den jemand an Unterhalt zahlen muss, solange es der Billigkeit entspricht.

Allerdings wird bei sehr hohen Einkommen die sogenannte „Luxusgrenze“ (auch „Playboy-Grenze“) beachtet – das ist ein Richtwert, wonach das Kind maximal etwa das Zwei- bis Zweieinhalbfache des durchschnittlichen Bedarfs (Regelbedarfs) erhalten soll, um eine Überalimentierung zu vermeiden.

Für die konkrete Berechnung wird das regelmäßige Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen herangezogen. Einmalzahlungen (wie etwa Sonderzahlungen) werden anteilig eingerechnet.

Versucht sich jemand der Pflicht zu entziehen, indem er z.B. absichtlich weniger arbeitet oder eine schlechter bezahlte Stelle annimmt, wird nicht das tatsächliche, sondern ein fiktiv erzielbares Einkommen als Grundlage angesetzt (sogenannter Anspannungsgrundsatz). Umgekehrt werden notwendige erhöhte berufsbedingte Ausgaben oder verpflichtende Schulden manchmal berücksichtigt, falls sie die Leistungsfähigkeit stark beeinträchtigen.

Sonderbedarf und außergewöhnliche Belastungen: Die üblichen Unterhaltssätze sollen den normalen Lebensbedarf decken – Essen, Kleidung, Wohnen, Schulbedarf etc. Darüber hinaus können aber Sonderbedarfe entstehen, also außergewöhnliche Kosten, die unregelmäßig oder einmalig auftreten und mit dem normalen Unterhalt nicht abgedeckt sind.

Typische Beispiele sind hohe Arzt- oder Therapiekosten, Zahnspangen oder Nachhilfekurse. Bei besonderer Begabung zählen dazu auch die Kosten für die Erstausstattung oder Ausbildung eines Schülers für eine bestimmte Sportart, ein Musikinstrument oder ein Auslandsstudium.

Für solchen Sonderbedarf können unterhaltsberechtigte Kinder (bzw. der betreuende Elternteil für sie) einen zusätzlichen Betrag verlangen, sofern die Aufwendung notwendig und angemessen ist.

Auch hier gilt das Prinzip der Leistungsfähigkeit: Kann der Unterhaltspflichtige den Sonderbedarf finanziell tragen, ohne selbst in Not zu geraten, wird er in der Regel anteilig oder ganz dafür aufkommen müssen. Oft empfiehlt sich, Sonderausgaben zunächst mit dem anderen Elternteil abzustimmen. Wird keine Einigung erzielt, kann der Sonderbedarf gerichtlich geltend gemacht werden.

Dauer und Ende der Unterhaltspflicht

Wie oben erwähnt, endet die Unterhaltspflicht erst mit der Selbsterhaltungsfähigkeit des Kindes – eine feste Altersgrenze gibt es nicht.

In der Praxis bedeutet das, dass Eltern auch für volljährige Kinder (etwa Studierende Anfang 20) aufkommen müssen.

Ausnahmen: Leistet ein Kind Präsenz- oder Zivildienst, wird es für diese Zeit als selbsterhaltungsfähig angesehen; während dieser Monate schulden die Eltern in der Regel keinen Unterhalt. Ebenfalls erlischt der Unterhaltsanspruch eines (meist volljährigen) Kindes gegenüber den Eltern, wenn es heiratet – dann tritt nämlich der Ehegatte an die Stelle der Eltern und ist primär unterhaltspflichtig.

Schließlich kann sogar später im Leben ein bereits beendeter Unterhaltsanspruch wieder aufleben, etwa wenn ein mittlerweile selbsterhaltungsfähiges Kind durch unverschuldete Umstände (schwere Krankheit, Weiterbildung) erneut bedürftig wird.

In solchen Fällen kann eine Verpflichtung der Eltern, wieder Unterhalt zu leisten, bestehen bleiben oder neu entstehen – stets unter Abwägung der Zumutbarkeit im Einzelfall.

Ehegattenunterhalt

Anders als bei Kindern, die immer Anspruch auf Versorgung durch die Eltern haben, hängt der Unterhalt zwischen Ehegatten stark von der Situation (während der Ehe, bei Trennung oder nach Scheidung) und dem Verschulden ab.

Hier ein Überblick, was für Ehepaare gilt:

Unterhalt während aufrechter Ehe

Innerhalb einer ehelichen Gemeinschaft sind beide Ehepartner einander zum Unterhalt verpflichtet. Das Gesetz verlangt, dass beide nach ihren Kräften zum gemeinsamen Lebensunterhalt beitragen.

Konkret bedeutet das: Wer in der Ehe mehr verdient, muss entsprechend mehr zum Familienbudget beisteuern, und wer den Haushalt führt oder Kinder betreut, erfüllt dadurch ebenfalls seine Unterhaltspflicht.

Ein klassisches Beispiel ist die Hausfrau/der Hausmann: Der berufstätige Partner stellt genügend Geld für den gemeinsamen Lebensstandard bereit, während der andere den Haushalt und ggf. die Kinder versorgt. Solange die Ehe intakt ist und der gemeinsame Haushalt besteht, wird selten über Unterhalt gestritten – man wirtschaftet „aus einem Topf“. Allerdings kann auch während einer aufrechten Ehe ein Anspruch geltend gemacht werden, etwa wenn ein Partner ohne berechtigten Grund seinen Beitrag verweigert.

In der Regel wird dies einvernehmlich geregelt, notfalls könnte gerichtlich ein angemessener Betrag zugesprochen werden.

Wichtig: Die eheliche Solidarität verpflichtet beide Seiten.

Übrigens gilt diese Unterhaltspflicht analog auch in eingetragenen Partnerschaften.

Unterhalt bei Trennung ohne Scheidung

Nicht selten leben Ehepartner eine Zeit lang getrennt, ohne (sofort) die Scheidung einzureichen. In dieser Phase – dem sogenannten Getrenntleben – bleibt die wechselseitige Unterhaltspflicht grundsätzlich bestehen.

Praktisch muss also der besserverdienende oder alleinverdienende Ehegatte dem wirtschaftlich schwächeren auch bei einer Trennung auf Zeit Unterhalt zahlen. Die Höhe richtet sich nach den Lebensverhältnissen während der Ehe und dem Bedarf der berechtigten Person. Allerdings spielen hier oft moralische Verschuldensfragen bereits eine Rolle: Verlässt z.B. ein unterhaltsberechtigter Partner ohne Grund die Ehewohnung, kann dies Ansprüche mindern.

Ziel des „Trennungsunterhalts“ ist, dass die vorläufigen Unterhaltszahlungen die Zeit bis zur Scheidung überbrücken und schwere finanzielle Nachteile abmildern sollen.

Unterhalt nach der Scheidung

Nach einer Scheidung stellt sich die Frage, ob und in welcher Höhe ein Ex-Ehegatte Unterhalt bekommt.

Einvernehmliche Scheidung

Bei einer einvernehmlichen Scheidung schließen die Parteien einen Scheidungsvergleich, in dem Unterhaltszahlungen entweder vereinbart oder gegenseitig verzichtet werden. Kommt eine solche Vereinbarung zustande, gilt diese und ein Gericht muss darüber nicht mehr entscheiden.

mehr über die einvernehmliche Scheidung

Strittige Scheidung

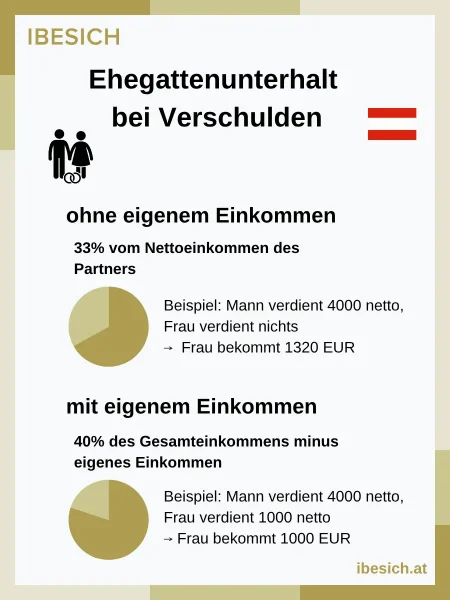

Unterhalt bei Verschulden

Im österreichischen Scheidungsrecht dominiert bei nicht einvernehmlichen Lösungen das Verschuldensprinzip beim nachehelichen Unterhalt. Das bedeutet: Wurde die Ehe durch Urteil geschieden und hat das Gericht einer Seite ein (Überwiegendes-)Verschulden am Ehebruch oder an der Zerrüttung zugesprochen, hängt davon der Unterhaltsanspruch maßgeblich ab.

mehr über die strittige Scheidung

Man unterscheidet folgende Fälle:

- Allein- oder überwiegendes Verschulden:

Ist ein Ehepartner im Scheidungsurteil als (allein oder überwiegend) schuldiger Teil festgestellt, so muss dieser der/dem anderen angemessenen Unterhalt zahlen. Der unterhaltspflichtige Ex-Partner muss leistungsfähig sein, d.h. finanziell imstande, Unterhalt zu leisten.Die Höhe dieses Unterhalts bemisst sich nach den früheren Lebensverhältnissen der Ehe und soll die Deckung der angemessenen Bedürfnisse des Berechtigten ermöglichen.In der Praxis werden dafür ähnliche Maßstäbe wie beim Ehegattenunterhalt während der Ehe herangezogen: Hat der Berechtigte kein eigenes Einkommen, gelten rund 33 % des Nettoeinkommens des Unterhaltspflichtigen als Orientierung, bei Eigeneinkünften etwa 40 % vom gemeinsamen früheren Einkommen abzüglich Eigenverdienst.

Diese Werte sind jedoch unverbindliche Richtlinien; das Gericht kann je nach Situation andere Beträge festsetzen. Maßgeblich ist, dass der unschuldige Teil nicht in Not gerät und einen Lebensstandard in etwa entsprechend dem früheren halten kann.

- Gleiches (oder kein) Verschulden:

Trifft beide Ex-Partner ein etwa gleich großes Verschulden am Scheitern der Ehe – oder wurde die Scheidung ohne Schuldausspruch ausgesprochen –, besteht grundsätzlich kein Unterhaltsanspruch wechselseitig. Jeder muss in diesem Fall für sich selbst aufkommen.Allerdings kennt das Gesetz eine Härteregel: Kann sich einer der geschiedenen Partner nicht selbst erhalten, so kann ihm/ihr ausnahmsweise ein Unterhaltsbeitrag nach Billigkeit zugesprochen werden. „Nach Billigkeit“ bedeutet, dass das Gericht nach fairer Abwägung einen angemessenen Beitrag festsetzt, abhängig von den Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten beider Seiten. In der Praxis werden bei solchen Billigkeitsunterhalten meist nur relativ geringe Unterhaltsbeträge zugesprochen – typischerweise etwa 10–15 % des Einkommens des Verpflichteten.

Diese Unterstützung dient nur dazu, schlimmste Not zu lindern. Wer sich allerdings vorsätzlich in eine bedürftige Lage gebracht hat (z.B. durch mutwillige Arbeitsplatzkündigung), verliert diesen Billigkeitsanspruch wieder ganz oder teilweise. Auch grob ungehöriges Verhalten nach der Scheidung (etwa hartnäckige Vereitelung des Kontaktrechts zum Kind) kann den Billigungs-Unterhalt verwirken.

- Sonderfall Zerrüttungsscheidung (§ 55a EheG):

Findet eine Scheidung ohne ausdrückliche Schuldfeststellung statt (z.B. wegen dreijähriger Trennung – eine sogenannte Zerrüttungsscheidung), so gibt es ebenfalls spezielle Regeln.Hat das Gericht etwa entschieden, dass derjenige Ehegatte, der die Scheidung verlangt hat, die Hauptschuld an der unheilbaren Zerrüttung trägt, so erhält der andere Ehegatte Unterhalt. Die Höhe dieses Unterhalts bemisst sich nach den Bedürfnissen des Berechtigten, orientiert am vormaligen Lebensstandard. Der Unterhaltsberechtigte Ehepartner hätte in diesem Fall auch Anspruch auf eine mögliche Witwenpension.

Unterhalt ohne Verschulden

Unabhängig vom Verschulden gibt es zudem Unterhaltstatbestände aus sozialen Gründen: Solange einem geschiedenen Ehepartner wegen der Betreuung gemeinsamer kleiner Kinder oder etwa wegen Pflege eines Angehörigen nicht zugemutet werden kann, selbst voll erwerbstätig zu sein, steht ihm/ihr nachehelicher Unterhalt aus Billigkeit zu. Dieser Anspruch besteht also beispielsweise, wenn sich ein Ex-Partner der Kindererziehung widmet(e) und deswegen keine ausreichenden eigenen Einkünfte erzielen konnte. Gleiches gilt, wenn jemand viele Jahre der Haushaltsführung gewidmet hat und nun wegen Alters oder fehlender Ausbildung keine realen Jobchancen mehr hat. In all diesen Fällen soll der bedürftige Ex-Partner Unterhalt in der Höhe seines/ihres angemessenen Lebensbedarfs erhalten, unabhängig davon, wer an der Scheidung Schuld hatte. Allerdings kann auch hier der Anspruch gekürzt oder ausgeschlossen sein, wenn grobes Fehlverhalten des Berechtigten vorliegt oder dieser seine Bedürftigkeit selbst verschuldet hat.

Wichtig: Wenn die geschiedene Person eine neue Ehe eingeht, erlischt der Unterhaltsanspruch gegenüber dem früheren Ehegatten in der Regel. Durch die Wiederverheiratung übernimmt der neue Ehepartner die Unterhaltspflicht. Ähnliches gilt bei Aufnahme einer gesetzlich anerkannten eingetragenen Partnerschaft. Darüber hinaus kann ein Unterhaltsanspruch enden oder sich verringern, wenn sich die finanzielle Situation des Berechtigten verbessert (etwa durch eigenes höheres Einkommen oder Zusammenziehen mit einem gut verdienenden Partner).

Berechnung des Ehegattenunterhalts

Beim Ehegattenunterhalt (sowohl während der Ehe als auch nachehelich) gibt es – abgesehen von den bereits erwähnten 33 %- und 40 %-Richtsätzen – keine starren Berechnungsschemata im Gesetz. Hier orientiert man sich an dem aus der Ehe gewohnten Lebensstandard und daran, dass nach Möglichkeit beide geschiedenen Partner gleich viel von ihrem gemeinsam erwirtschafteten Einkommen zur Verfügung haben sollen.

Typische Prozentsätze für Ehegattenunterhalt

- 33% des Nettoeinkommens, wenn Ehepartner nichts verdient

- 40% des Nettoeinkommens beider Ehegatten minus Nettoeinkommen des Ehepartners

Verdient z.B. ein geschiedener Mann 4000 € netto und die Frau nichts, dann wären ~33 % = 1320 € ein denkbarer Unterhalt.

Verdient die Frau selbst 1000 € netto, würde sie 1000 € bekommen (4000 + 1000) x 0,40 = 2000. Davon werden die 1000 € von der Frau abgezogen, somit bleiben 1000 € übrig.

Bei beiderseitigem Einkommen rund um die gleiche Höhe erübrigt sich ein Unterhalt meist. Bestehen konkurrierende Unterhaltspflichten (etwa gegenüber Kindern aus erster Ehe), geht der Kindesunterhalt vor – dieser wird bei der Bemessung des Ehegattenunterhalts vom verfügbaren Einkommen des Pflichtigen abgezogen.

Wird ein Unterhalt nach Billigkeit zugesprochen, handelt es sich üblicherweise um einen Betrag von etwa 10-15%.

Sie können mithilfe unseres Unterhaltsrechners einen Richtwert für den Ehegattenunterhalt ermitteln.

Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen

Was tun, wenn der Unterhaltspflichtige nicht zahlt oder keine Einigung zustande kommt? Das österreichische Recht bietet verschiedene Wege, Unterhaltsansprüche durchzusetzen.

Außergerichtliche Einigung

Im Idealfall einigen sich die Beteiligten gütlich. Bei Kindesunterhalt kann das Jugendamt (Amt für Kinder- und Jugendhilfe) beratend unterstützen und auch helfen, einen Titel zu erwirken. Viele Unterhaltsvereinbarungen werden im Zuge einer einvernehmlichen Scheidung getroffen – hier muss beispielsweise eine schriftliche Vereinbarung über den nachehelichen Unterhalt vorliegen, damit das Gericht die Scheidung bewilligt.

Auch Mediatoren oder Anwälte können helfen, eine faire Lösung zu finden, ohne dass ein Gerichtsprozess nötig wird. Eine außergerichtliche Einigung hat den Vorteil, dass beide Seiten mitreden können und die familiäre Beziehung weniger belastet wird.

Gerichtliches Unterhaltsverfahren

Lässt sich keine Einigung erzielen oder verweigert jemand seine Pflicht, bleibt der Gang zum Gericht. Unterhaltsansprüche von Kindern (minderjährig oder volljährig) werden in Österreich im Außerstreitverfahren behandelt – einem vereinfachten, meist schnelleren Verfahren vor dem Bezirksgericht.

Der Elternteil oder junge Erwachsene reicht einen Unterhaltsantrag ein. Das Gericht prüft die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Unterhaltspflichtigen und setzt einen angemessenen Unterhalt fest. Im Zuge eines Scheidungsverfahrens kann auch ein einstweiliger Unterhalt beantragt werden, der schon vor Abschluss des Verfahrens für finanzielle Überbrückung sorgt.

Bei strittiger Scheidung mit Schuldspruch entscheidet das Gericht im Urteil zugleich über eventuelle Ehegatten-Unterhaltsansprüche. Generell sind Gerichtsverfahren in Unterhaltssachen oft weniger formal und eher darauf ausgerichtet, zügig einen praktikablen Unterhaltstitel zu schaffen, der dem Berechtigten sofort hilft.

Exekution bei Zahlungsverzug

Ein Gerichtsbeschluss oder ein vereinbarter Unterhaltstitel ist nur etwas wert, wenn er auch erfüllt wird. Zahlt der Unterhaltsschuldner nicht freiwillig, kann die berechtigte Person Exekutionsmaßnahmen einleiten. Konkret bedeutet das: Man kann beim Gericht die Lohnpfändung beantragen, sodass der Arbeitgeber des Unterhaltspflichtigen einen Teil des Gehalts direkt an den Unterhaltsberechtigten abführt.

Auch Kontopfändungen oder die Exekution auf sonstiges Vermögen sind möglich, um rückständigen Unterhalt hereinzubringen. Bei hartnäckiger Verletzung der Unterhaltspflicht – insbesondere gegenüber Kindern – kennt das österreichische Recht außerdem den Unterhaltsvorschuss: Dabei streckt der Staat (über die Jugendwohlfahrt) dem Kind die Alimente vor und holt sich das Geld vom säumigen Elternteil zurück. Unterhaltsvorschüsse werden auf Antrag gewährt, wenn ein vollstreckbarer Unterhaltstitel vorliegt, der nicht erfüllt wird. So soll gewährleistet sein, dass kein Kind wegen Zahlungsverzuges finanziell leidet.

Letztlich können Unterhaltsrückstände über Jahre aufrechterhalten und eingefordert werden; sie verjähren, soweit tituliert, erst nach längerer Zeit. Für den Unterhaltspflichtigen besteht also ein erheblicher Druck, seinen Verpflichtungen nachzukommen – notfalls mit staatlichem Zwang. In extremen Fällen kann verweigerter Kindesunterhalt sogar strafrechtliche Folgen haben (Stichwort „Vernachlässigung des Unterhalts“).

Änderungen & Anpassung des Unterhalts

Unterhaltsregelungen sind nicht in Stein gemeißelt. Das Leben ändert sich – Einkommen schwanken, neue Familien werden gegründet – und damit kann auch die angemessene Unterhaltshöhe neu zu bewerten sein. Sowohl Unterhaltsberechtigte als auch -pflichtige haben das Recht, bei erheblichen Veränderungen der Umstände eine Anpassung zu verlangen.

Wann kann der Unterhalt angepasst werden?

Grundsätzlich immer dann, wenn eine wesentliche Veränderung der Grundlagen eintritt. Für Kindesunterhalt gibt es beispielsweise die Möglichkeit, alle zwei Jahre eine Erhöhung zu beantragen, sofern das Einkommen des Unterhaltspflichtigen gestiegen ist oder der Regelbedarf des Kindes (der jährlich valorisiert wird) das nahelegt.

Sinkt das Einkommen des Zahlungspflichtigen deutlich – etwa durch Arbeitslosigkeit oder Krankheit – kann umgekehrt eine Herabsetzung beantragt werden. Ein einfacher Grund ist auch das Älterwerden eines Kindes: Wechselt es in eine höhere Altersstufe mit höherem Prozentsatz, steigt der Unterhalt entsprechend (meist automatisch, wenn ein Prozentsatz tituliert wurde).

Andersherum endet die Zahlungspflicht, wenn das Kind selbst genug verdient oder die Ausbildung abschließt (Selbsterhaltungsfähigkeit). Bei Ehegattenunterhalt führen neue Ehen oder ein deutlich höheres Eigeneinkommen des Berechtigten oft zum Wegfall des Anspruchs.

Änderung der Einkommensverhältnisse

Der häufigste Anpassungsgrund sind Änderungen im Einkommen des Unterhaltspflichtigen. Lohnsteigerungen, Karrieresprünge oder auch Inflation können eine Erhöhung des Unterhalts rechtfertigen – schließlich soll der Berechtigte in etwa im gleichen Verhältnis vom Erfolg profitieren wie vorher.

Umgekehrt dürfen Unterhaltspflichtige bei drastischem Einkommensrückgang (Jobverlust, Pensionierung) Erleichterung bekommen. Wichtig: Nicht jede kleine Schwankung rechtfertigt gleich einen neuen Prozess. Gerichte schauen auf beträchtliche, dauerhafte Veränderungen. Wer also beispielsweise 10% mehr Gehalt bekommt, muss damit rechnen, etwas mehr Unterhalt zahlen zu müssen; wer nur eine einmalige Prämie erhält, eher nicht.

Bei Selbständigen wird oft ein mehrjähriger Durchschnitt betrachtet, um saisonale Schwankungen auszugleichen. Der Unterhaltstitel kann auf Antrag beim Bezirksgericht abgeändert werden, wenn die neue Situation eine andere Unterhaltshöhe angemessen erscheinen lässt. Es empfiehlt sich, solche Änderungen möglichst einvernehmlich zu regeln – etwa durch Anpassung der Vereinbarung – um Kosten und Streit zu sparen.

Neue Lebenssituationen

Veränderungen in der Familienkonstellation spielen ebenfalls eine große Rolle. Ein klassischer Fall: Der Unterhaltspflichtige gründet eine neue Familie oder bekommt weitere Kinder. Hierdurch erhöhen sich seine finanziellen Verpflichtungen, was in der Regel zu einer Reduzierung der bisherigen Unterhaltsleistungen führen kann, damit alle Unterhaltsberechtigten fair berücksichtigt werden.

Wie bereits erwähnt, ziehen Gerichte pro neuem Kind einen Prozentsatz vom möglichen Unterhalt ab. Ebenso kann eine Wiederheirat des Unterhaltsberechtigten dessen Anspruch auf nachehelichen Unterhalt beenden – nun ist ja der neue Ehegatte primär verantwortlich.

Auch eine feste Lebensgemeinschaft des Berechtigten kann je nach Umständen zur Kürzung oder Beendigung des Unterhalts führen, wenn anzunehmen ist, dass sich die Partner gegenseitig unterstützen. Weiters: Zieht ein volljähriges Kind von Zuhause aus, kann der betreuende Elternteil nicht mehr Naturalunterhalt leisten; stattdessen wären beide Eltern zu Geldunterhalt verpflichtet – auch das ändert die Verteilung.

Jeder Fall ist individuell, aber das Prinzip lautet: Unterhalt soll sich an der aktuellen Lebensrealität orientieren. Daher sind Anpassungen nicht die Ausnahme, sondern bei längeren Zeiträumen durchaus üblich. Wichtig ist, dass man eine gerichtliche Anpassung beantragt, wenn der andere Teil nicht freiwillig einverstanden ist – von selbst ändern sich gerichtliche Beschlüsse nämlich nicht.

Häufige Fragen zu Unterhalt und Alimente

Wie lange muss Kindesunterhalt gezahlt werden?

Es gibt keine fixe Altersgrenze – maßgeblich ist, ab wann das Kind finanziell auf eigenen Beinen stehen kann. Unterhalt ist grundsätzlich bis zur Selbsterhaltungsfähigkeit des Kindes zu leisten. Das bedeutet: Solange sich das Kind in Ausbildung befindet (Schule, Lehre, Studium) und noch nicht ausreichend verdient, besteht der Anspruch weiter – auch über die Volljährigkeit (18 Jahre) hinaus. Erst wenn das Kind eine abgeschlossene Ausbildung hat und ein eigenes Einkommen, das seinen angemessenen Lebensbedarf deckt, endet die Unterhaltspflicht. In der Praxis endet der Anspruch meist mit Abschluss von Lehre/Studium und einer kurzen Phase der Jobsuche. Findet das erwachsene Kind danach keinen angemessenen Arbeitsplatz, müssen die Eltern noch für eine angemessene Überbrückungszeit weiterzahlen. Bekommt das Kind hingegen selbst ein gutes Einkommen (oder heiratet – dann tritt der Ehegatte in die Pflicht), kann der Unterhalt eingestellt werden. Wichtig: während Präsenz- oder Zivildienst ruht der Unterhaltsanspruch in der Regel, da das Kind in dieser Zeit als selbsterhaltungsfähig gilt.Wie hoch ist die Selbsterhaltungsfähigkeit 2026 in Österreich?

Die Selbsterhaltungsfähigkeit ist nicht durch eine fixe Summe definiert, sondern wird im Einzelfall beurteilt. Als grobe Orientierung dient jedoch die aktuelle Ausgleichszulage (Mindestpension) für alleinstehende Personen. Im Jahr 2026 beträgt diese rund 1300 EUR. Gerne beraten wir Sie ausführlich zu diesem Thema.Müssen unverheiratete Väter auch Alimente zahlen?

Ja. Die Unterhaltspflicht der Eltern gegenüber ihren Kindern hängt nicht vom Trauschein ab. Gesetzlich sind alle Eltern – ob verheiratet, unverheiratet oder geschieden – zum Unterhalt ihrer Kindern verpflichtet. Ein uneheliches Kind hat also genau denselben Unterhaltsanspruch wie ein eheliches. Relevant ist nur, wer die Elternschaft innehat (Vaterschaft/Mutterschaft). Ist die Vaterschaft offiziell anerkannt oder gerichtlich festgestellt, muss der Vater Alimente zahlen, wenn das Kind nicht in seinem Haushalt lebt. Die Rechte und Pflichten unverheirateter Eltern im Hinblick auf Unterhalt, Obsorge und Besuchsrecht sind heute im Wesentlichen gleich wie bei geschiedenen Eltern.Wie viel Unterhalt muss ich für mein Kind bezahlen?

Die konkrete Höhe der Alimente hängt vom Einkommen des Unterhaltspflichtigen und vom Alter (und Bedarf) des Kindes ab. Als grobe Faustregel gelten die Prozentwerte: etwa 16 % des Nettoeinkommens für Kleinkinder, bis zu 22 % für Jugendliche (siehe Abschnitt 6). Diese Werte reduzieren sich, wenn der Unterhaltspflichtige mehreren Personen Unterhalt schuldet (z. B. Geschwisterkinder oder Ehepartner). Außerdem gibt es Tabellen für den durchschnittlichen Geldbedarf von Kindern (sogenannte Regelbedarfsätze nach Alter), die als Orientierung dienen. In jedem Fall entscheidet ein Gericht im Zweifel individuell, welche Summe angemessen ist. Es gibt keinen festen Pauschalbetrag – zwei Beispiele: Ein Elternteil mit 2000 € Nettoeinkommen müsste für ein 7-jähriges Einzelkind etwa 18 % = 360 € monatlich zahlen. Hat derselbe Elternteil zwei Kinder (3 und 7 Jahre), reduzieren sich die Prozentsätze geringfügig (z. B. auf ~15 % und ~17 %), sodass die Gesamtsumme auf beide Kinder aufgeteilt wird. Verdient der Elternteil deutlich mehr als zur Bedarfsdeckung nötig, kann der Anspruch des Kindes mit Erreichen der Luxusgrenze gedeckelt werden. Letztlich soll der Unterhalt fair sein: ausreichend für das Kind, aber den Zahler nicht über Gebühr belasten. Gerne können Sie unseren Alimenterechner für die Berechnung verwenden.Habe ich nach der Scheidung Anspruch auf Ehegattenunterhalt?

Das kommt auf die Umstände der Scheidung an. Wenn Ihr Ex-Partner die Hauptschuld am Scheitern der Ehe trägt und Sie selbst kein ausreichendes Einkommen haben, können Sie in der Regel nachehelichen Unterhalt verlangen. Bei gleichteiligem Verschulden oder Scheidung ohne Schuldspruch besteht hingegen meist kein Anspruch – außer Sie können sich nicht selbst erhalten, dann kann ein kleiner Unterhalt aus Billigkeit gewährt werden. Haben Sie gemeinschaftliche Kinder aus der Ehe, die Sie betreuen, steht Ihnen unabhängig vom Verschulden Betreuungsunterhalt zu, solange Kinderbetreuung Ihre volle Erwerbstätigkeit unzumutbar macht. Bei einvernehmlicher Scheidung ist es üblich, dass gegenseitig auf Unterhalt verzichtet wird, sofern beide wirtschaftlich eigenständig sind. Beachten Sie, dass ein einmal vereinbarter Unterhaltsverzicht im Nachhinein nur schwer abzuändern ist. Lassen Sie sich im Zweifel vor einer Scheidung beraten, welche Unterhaltsregelung angemessen ist. Und: Sobald Sie wieder heiraten, erlischt ein Unterhaltsanspruch gegenüber dem Ex-Ehegatten üblicherweise.Was kann ich tun, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil nicht zahlt?

Bleiben Alimente aus, sollten Sie nicht zögern, Ihre Ansprüche geltend zu machen. Zuerst kann außergerichtlich an die Zahlungspflicht erinnert oder eine Mahnung geschickt werden. Wenn das nichts fruchtet, besteht die Möglichkeit, beim Bezirksgericht eine Unterhaltsklage bzw. einen Unterhaltsexekutionsantrag einzubringen. Für minderjährige Kinder können Sie das Jugendamt einschalten: Mit einer Bevollmächtigung wird der Jugendwohlfahrt die Durchsetzung übergeben. Dann übernimmt der Staat vorübergehend die Zahlung und versucht seinerseits, das Geld vom säumigen Elternteil zurückzubekommen. Wichtig ist ein rechtskräftiger Unterhaltstitel (Gerichtsbeschluss oder Vergleich), denn ohne diesen kann weder Exekution geführt noch ein Vorschuss gewährt werden. Ihr Anwalt oder das Jugendamt kann Sie bei all diesen Schritten unterstützen. Übrigens: Dauerhafter, absichtlicher Unterhaltsentzug ist strafbar (§ 198 StGB) – die Androhung strafrechtlicher Konsequenzen bewegt manche Zahlungsunwillige ebenfalls zur Einsicht.Kann man im Voraus auf Unterhalt verzichten?

Für Kinder: Nein. Ein Unterhaltsverzicht der sorgeberechtigten Mutter/des Vaters etwa im Zuge einer Trennung hat keine rechtliche Wirkung für das Kind. Das Kind behält seinen Unterhaltsanspruch und kann ihn jederzeit einfordern, notfalls gerichtlich. Der Anspruch auf Kindesunterhalt ist unverzichtbar, weil er dem Kindeswohl dient. – Für Ehegatten: Hier sind vertragliche Vereinbarungen möglich. Im Rahmen einer einvernehmlichen Scheidung können die Ehepartner etwa vereinbaren, gegenseitig auf nachehelichen Unterhalt zu verzichten. Ein solcher Verzicht ist rechtlich zulässig, muss aber wohlüberlegt sein. Während der aufrechten Ehe selbst kann nicht wirksam im Voraus verzichtet werden, wohl aber können die Partner im Alltag auf tatsächliche Zahlungen verzichten, solange niemand dies einfordert. Generell wird empfohlen, auf Unterhaltsansprüche nur zu verzichten, wenn man finanziell wirklich auf eigenen Beinen steht, da ein späteres Wiederaufleben schwierig ist. Vor allem Frauen* sollten sich bewusst sein, dass ein völliger Unterhaltsverzicht nach Scheidung auch negative Folgen bei Sozialleistungen (z. B. weniger Anspruch auf Ausgleichszulagen oder Witwenpension) haben kann. Beratung im Vorfeld ist daher wichtig.Wer bestimmt die Höhe des Unterhalts, und kann ich diese selbst ändern?

Die Unterhaltshöhe wird entweder durch Vereinbarung der Beteiligten festgelegt (z. B. in einer Scheidungsfolgenvereinbarung vor Gericht oder in einem Vergleich vor dem Jugendamt) oder vom Gericht entschieden. Selbst ändern können Sie die Höhe nicht einseitig – jede Abänderung bedarf einer neuen Einigung oder eines Abänderungsantrags beim Gericht. Wenn sich also Ihr Einkommen verringert oder der Bedarf des Kindes erhöht, müssen Sie eine Anpassung beantragen (siehe Kapitel 8). Ohne Zustimmung der anderen Seite oder Gerichtsbeschluss weiter einfach weniger zu zahlen (oder mehr zu fordern) wäre rechtlich nicht gedeckt und könnte zu Rückständen bzw. Überzahlungen führen. Ausnahme: Bei indexgebundenen Vereinbarungen passt sich der Betrag automatisch an den vereinbarten Index (z. B. Verbraucherpreisindex) an; solche Klauseln müssen aber explizit vereinbart sein. Im Zweifelsfall sollten Sie eine Änderung immer über das Gericht laufen lassen, damit Rechtssicherheit besteht.

Quellen

- Rechtsinformationssystem (RIS) des Bundes – Gesetzestexte

- §§ 94, 140 f., 231–234 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

- §§ 55a Abs.2, 66–80 Ehegesetz (EheG)

- AußStrG §§ 49 ff. – Außerstreitverfahren in Unterhaltssachen (gerichtliches Verfahren für Kindsunterhalt)

- § 198 Strafgesetzbuch (StGB), jusline.at – Verletzung der Unterhaltspflicht (Strafbarkeit bei gröblicher Unterhaltsverweigerung)

- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

- Österreichisches Bundesportal oesterreich.gv.at – Offizielle Informationen der Republik Österreich

- Allgemeines zum Unterhalt”, “Kindesunterhalt (Alimente)”, “Unterhaltsansprüche nach der Scheidung”, “Höhe des Unterhalts (Alimente)”, “Unterhaltsvorschuss”

- Gesetzliche Unterhaltspflichten der Ehegatten und gegenüber Kindern (inkl. Selbsterhaltungsfähigkeit, Unterhalt an Eltern)

- Unterhaltsansprüche nach der Scheidung (Verschuldensprinzip, Billigkeitsunterhalt, Sonderfälle)

- Staatliche Bevorschussung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder

- jusline.at

Das sagen unsere Klienten

Mehr Rezensionen finden Sie auf unserem Google Profil

Kontaktieren Sie uns

Sie können uns telefonisch, per E-Mail oder per Kontaktformular erreichen.

Kanzlei IBESICH

Josefstädter Straße 11/1/16

1080 Wien

MO-FR: 9:00 – 18:00 Uhr

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenInsights aus der Kanzlei IBESICH

News aus der Kanzlei und rechtliche Updates in Österreich.