Strittige Scheidung

Rechtsanwalt, spezialisiert auf Familienrecht & Scheidungen, Inhaber der Kanzlei IBESICH

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer: Die folgenden Informationen dienen einer ersten Orientierung und ersetzen keine individuelle Rechtsberatung. Bitte wenden Sie sich für eine auf Ihren Einzelfall zugeschnittene Beratung an einen Rechtsanwalt oder eine andere qualifizierte Beratungsstelle.

Bei einer strittigen Scheidung entscheidet das Gericht über Scheidung und zentrale Folgen – etwa Unterhalt, Vermögensaufteilung sowie Obsorge und Kontaktrecht.

Dieser Ratgeber führt Schritt für Schritt durch den Ablauf, zeigt typische Streitpunkte und erklärt, welche Nachweise sinnvoll sind. Sie erhalten konkrete Beispiele und kompakte Checklisten, damit Sie besser einschätzen können, was als Nächstes ansteht.

- Was zählt als Scheidungsgrund und wie wird er bewiesen?

- Wie läuft das Verfahren ab – von der Klage bis zum Urteil?

- Welche Kosten, Fristen und Risiken sollten Sie kennen?

Das Wichtigste in Kürze

- Was bedeutet „strittig“?

- Keine Einigung zwischen den Ehepartnern

- Gericht entscheidet über Scheidung und zentrale Folgen (Unterhalt, Vermögensaufteilung, Obsorge/Kontaktrecht).

- Scheidungsgründe

- Verschulden (z. B. Ehebruch, Gewalt, grobe Kränkungen)

- Auflösung der häuslichen Gemeinschaft (3/6 Jahre)

- besondere Gründe (z. B. schwere Krankheit)

- Beweise sichern

- Zeugen, Dokumente, Fotos, rechtmäßig erlangte Chat-/Mail-Verläufe.

- Früh sammeln und geordnet ablegen

- Ablauf in Kürze

- Klage beim Bezirksgericht

- Verhandlung (Einigungsversuch)

- Beweisaufnahme

- Urteil

- Umstieg auf einvernehmliche Scheidung jederzeit möglich.

- Dauer:

- Häufig 6–12 Monate; bei vielen Streitpunkten, Gutachten oder Rechtsmitteln deutlich länger.

Inhaltsverzeichnis

Was ist eine strittige Scheidung?

Definition und rechtliche Grundlage

Unter einer strittigen (streitigen) Scheidung versteht man eine Ehescheidung, die nicht einvernehmlich erfolgt, sondern durch eine Klage vor Gericht durchgesetzt werden muss. Das bedeutet, ein Ehepartner erhebt eine Scheidungsklage gegen den anderen, weil keine beidseitige Zustimmung zur Scheidung oder zu deren Bedingungen besteht. Rein rechtlich handelt es sich um ein Zivilverfahren vor Gericht. In Österreich gibt es dabei drei gesetzlich anerkannte Scheidungsgründe für eine strittige Scheidung: die Scheidung aus Verschulden, die Scheidung wegen Auflösung der häuslichen Gemeinschaft und besondere Scheidungsgründe (z.B. psychische Krankheit). Diese werden weiter unten näher erläutert. Jede strittige Scheidung setzt voraus, dass die Ehe unheilbar zerrüttet ist – also eine Wiederherstellung der Lebensgemeinschaft nicht mehr zu erwarten ist.

Abgrenzung zur einvernehmlichen Scheidung

Im Unterschied zur strittigen Scheidung steht die einvernehmliche Scheidung. Bei einer einvernehmlichen Scheidung stellen beide Ehegatten gemeinsam einen Scheidungsantrag und sind sich über die Scheidungsfolgen (Vermögensaufteilung, Unterhalt, Obsorge etc.) einig. Einvernehmliche Scheidungen sind meist schneller, kostengünstiger und weniger belastend, da kein streitiges Gerichtsverfahren nötig ist. Gesetzlich ist für die einvernehmliche Scheidung u.a. vorgesehen, dass die eheliche Lebensgemeinschaft bereits seit mindestens einem halben Jahr aufgehoben sein muss und die Ehepartner die unheilbare Zerrüttung der Ehe anerkennen. Können sich die Ehepartner jedoch nicht einigen – sei es über die Scheidung an sich oder über wesentliche Folgen der Scheidung – bleibt nur der Gang zur strittigen Scheidung.

Wann gilt eine Scheidung als strittig?

Eine Scheidung gilt als strittig, wenn keine einvernehmliche Lösung zwischen den Ehegatten möglich ist. Das ist z.B. der Fall, wenn einer der Ehepartner der Scheidung nicht zustimmt oder die Voraussetzungen der einvernehmlichen Scheidung (etwa eine vollständige Scheidungsfolgenvereinbarung) nicht erfüllt werden. Auch wenn beide die Scheidung an sich wollen, aber in wichtigen Punkten zerstritten sind – etwa über Unterhalt, Vermögensaufteilung oder Obsorge – wird das Verfahren als strittige Scheidung geführt. In all diesen Fällen muss einer der Partner die Scheidungsklage einbringen, und das Gericht entscheidet letztlich über die Scheidung und – sofern nicht in separaten Verfahren – über strittige Folgesachen. Somit liegt eine strittige Scheidung immer dann vor, wenn kein beidseitiger Konsens über Scheidung oder Scheidungsfolgen erreicht werden kann und daher eine gerichtliche Entscheidung erforderlich wird.

Scheidungsgründe bei einer strittigen Scheidung

Die häufigste Ursache für eine strittige Scheidung ist die unheilbare Zerrüttung der Ehe. Das österreichische Recht verlangt, dass die Ehe derart zerrüttet sein muss, dass eine Wiederherstellung der ehelichen Gemeinschaft nicht mehr erwartet werden kann. Diese Zerrüttung kann verschiedene Auslöser haben. Im Falle einer Scheidung aus Verschulden wird die Zerrüttung durch eine schwere Eheverfehlung eines Ehepartners hervorgerufen:

Typische Eheverfehlungen, die als Scheidungsgründe gelten, sind zum Beispiel:

- Untreue (Ehebruch) – Wenn ein Ehepartner die eheliche Treue verletzt und ein Verhältnis mit einer dritten Person eingeht.

- Körperliche oder seelische Gewalt – Etwa körperliche Misshandlung oder schwerwiegende psychische Gewalt wie Drohungen, Demütigungen oder anhaltender Psychoterror.

- Vernachlässigung von Pflichten – Zum Beispiel die Verletzung der Unterhaltspflicht gegenüber Familie, Desinteresse am Familienleben, beharrliche Verweigerung von Beistand im Krankheitsfall oder grundloses Verlassen (Ausziehen ohne Trennungsvereinbarug) der ehelichen Wohnung (böswilliges Verlassen).

- Schwerwiegende Suchterkrankungen – Etwa Alkoholismus oder Drogensucht, sofern dem Betroffenen ein vorwerfbares Verhalten anzulasten ist (z.B. Therapieverweigerung).

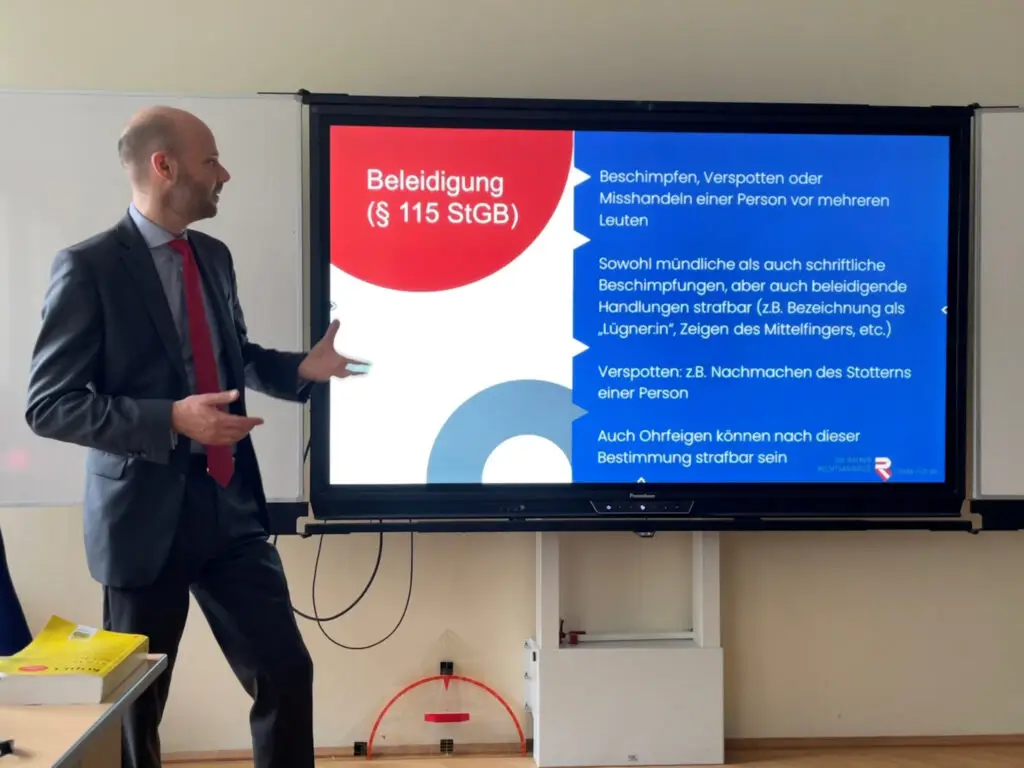

- Beleidigendes oder ehrloses Verhalten – Ständige Beschimpfungen, Erniedrigungen oder auch fortgesetztes grundloses Schweigen (Liebesentzug) können den Tatbestand einer schweren Eheverfehlung erfüllen.

Liegt eine solche schwere Verfehlung vor, darf der unschuldige Ehepartner die Scheidung einklagen: Wichtig ist, dass die Verfehlung tatsächlich zur Zerrüttung der Ehe geführt hat – also die Ehe unrettbar zerstört ist. Die schuldhafte Partei kann dann in der Regel nicht verhindern, dass geschieden wird.

Beispiel: Ein Ehemann geht fremd und beginnt eine außereheliche Beziehung. Als seine Frau von dieser Eheverfehlung erfährt, fühlt sie sich zutiefst verletzt und will die Ehe beenden. Der Ehemann ist jedoch nicht bereit, einer einvernehmlichen Scheidung zuzustimmen, da er die Folgen (etwa Unterhaltszahlungen) fürchtet. In diesem Fall kann die Ehefrau die Scheidung aus Verschulden einreichen – also eine strittige Scheidung wegen Ehebruchs. Sie muss dem Gericht den Scheidungsgrund Untreue darlegen und nachweisen, etwa durch vorgelegte Nachrichten oder Fotos, die die Affäre belegen. Weigert sich der Mann weiterhin, einer Scheidung zuzustimmen, wird das Gericht nach Prüfung der Beweise entscheiden, ob die Scheidung aufgrund des Ehebruchs ausgesprochen wird.

Neben Verschuldensgründen gibt es auch Fälle, in denen eine Ehe ohne spezifische “Schuld” eines Partners geschieden werden kann, nämlich die Scheidung wegen Auflösung der häuslichen Gemeinschaft. Dieser Scheidungsgrund greift, wenn die Eheleute bereits seit mindestens drei Jahren getrennt sind und die Ehe ebenfalls als unheilbar zerrüttet gilt:

Hier spricht man von einer Zerrüttungsscheidung, die meist dann relevant wird, wenn ein Partner sich der Scheidung widersetzt. Stimmt einer der beiden einer Scheidung nicht zu und hat auch keine schwere Verfehlung begangen, kann der andere spätestens nach drei Jahren Trennung die Scheidung trotzdem erzwingen: Voraussetzung ist, dass die Lebensgemeinschaft tatsächlich so lange aufgehoben war und keine Aussicht mehr auf Versöhnung besteht. In der Praxis kommt diese Konstellation z.B. vor, wenn ein Partner die Scheidung aus finanziellen Gründen hinauszögern möchte oder die Scheidung aus persönlichen Gründen ablehnt.

Beispiel: Frau B. und Herr A. leben seit über drei Jahren getrennt, nachdem Herr A. ausgezogen ist. Herr A. möchte nun geschieden werden, aber Frau B. lehnt eine Scheidung ab – sie würde lieber verheiratet bleiben, möglicherweise aus emotionalen Gründen oder um pensionsrechtliche Vorteile nicht zu verlieren. Da kein Verschulden ausschließlich bei Frau B. liegt und sie nicht einvernehmlich zustimmen will, kann Herr A. die Scheidung wegen Auflösung der ehelichen Gemeinschaft einreichen. Er muss dem Gericht darlegen, dass die eheliche Lebensgemeinschaft seit mehr als drei Jahren nicht mehr besteht und die Ehe endgültig zerrüttet ist. Das Gericht wird prüfen, ob die Bedingungen erfüllt sind. Sofern keine außergewöhnlichen Härtegründe dagegensprechen, wird die Scheidung ausgesprochen, auch wenn Frau B. sich weiterhin weigert. Nach österreichischem Recht kann ein Ehepartner eine Scheidung also nicht auf Dauer blockieren, wenn die Ehe faktisch längst zerbrochen ist.

Darüber hinaus kennt das Gesetz noch weitere Scheidungsgründe in besonderen Ausnahmefällen:

Dazu zählen insbesondere schwere psychische Erkrankungen oder ansteckende/ekeleregende Krankheiten eines Ehepartners (§§ 50, 52 EheG). In solchen Fällen kann die Scheidung ebenfalls strittig durchgeführt werden, wenn die Krankheit die Ehe unheilbar zerrüttet und ein Fortbestand der Ehe dem gesunden Partner nicht zugemutet werden kann.

Allerdings gelten hier strenge Bedingungen, und oft spielt auch eine sogenannte Härteklausel eine Rolle: Würde die Scheidung den kranken Ehepartner außergewöhnlich hart treffen, kann das Gericht sie trotz Vorliegens des Grundes verweigern: Diese Sondergründe kommen in der Praxis selten zur Anwendung.

Zusammengefasst führen vor allem zwei Situationen zu einer strittigen Scheidung: Entweder es liegt ein gravierendes Fehlverhalten vor (Verschuldensfall) – dann wird vor Gericht um die Schuldfrage gestritten – oder es fehlt die übereinstimmende Scheidungsbereitschaft bzw. Einigung über die Konsequenzen (z.B. weil einer nicht scheiden will oder wichtige Fragen ungeklärt sind). In beiden Fällen ist eine einvernehmliche Lösung nicht möglich, und das Gericht muss entscheiden.

Ablauf einer strittigen Scheidung in Österreich

Das Verfahren einer strittigen Scheidung folgt klar geregelten Schritten und ähnelt vom Ablauf her anderen Zivilprozessen. Im Folgenden werden die wesentlichen Etappen dargestellt:

Einreichung der Scheidungsklage beim Bezirksgericht

Der erste Schritt ist die Einbringung der Scheidungsklage beim zuständigen Bezirksgericht. Örtlich zuständig ist in der Regel das Bezirksgericht des Bezirks, in dem die Ehepartner ihren letzten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt hatten. Die Scheidungsklage kann schriftlich eingereicht oder zu bestimmten Gerichtsterminen (Amtstagen) mündlich zu Protokoll gegeben werden. In der Klageschrift müssen der konkrete Scheidungsantrag (das Begehren, die Ehe zu scheiden) und der geltend gemachte Scheidungsgrund angegeben sein, sowie – ganz wichtig – die entsprechenden Beweismittel hierfür. Schon beim Einreichen sollten alle relevanten Unterlagen mit eingereicht werden, etwa Heiratsurkunde, Meldezettel, Geburtsurkunden gemeinsamer Kinder und Nachweise zu Vermögenswerten, die aufgeteilt werden sollen. Das Gericht stellt die Scheidungsklage anschließend dem beklagten Ehepartner zu, der Gelegenheit zur schriftlichen Erwiderung erhält. Danach wird vom Gericht ein Termin für die mündliche Verhandlung anberaumt.

Vorbereitung der Beweismittel und Zeugen

Eine sorgfältige Beweissicherung ist in streitigen Scheidungen entscheidend. Beide Parteien – insbesondere jedoch der klagende Ehegatte – müssen Beweise für ihre Behauptungen vorlegen. Relevante Beweismittel können Zeugenaussagen (z.B. von Verwandten, Nachbarn bei Vorfällen von Streit oder Gewalt), Dokumente (Briefe, E-Mails, Fotos) oder digitale Nachweise (Chat-Verläufe, SMS, Social-Media-Posts) sein. Wichtig ist, dass die Beweise legal erlangt wurden (illegale Mitschnitte oder das Hacken von privaten Accounts sind nicht zulässig). Es empfiehlt sich, frühzeitig alle Unterlagen zu sammeln und mögliche Zeugen zu informieren. Der eigene Anwalt spielt hierbei eine große Rolle – er hilft einzuschätzen, welche Beweise vor Gericht zugelassen und überzeugend sind. Ein häufiger Fehler ist nämlich, dass nicht genügend Beweise für behauptete Eheverfehlungen vorgebracht werden können. In so einem Fall kann die Scheidungsklage abgewiesen werden. Da es für Laien oft schwierig ist abzuschätzen, was als Beleg ausreicht, sollte man sich juristisch beraten lassen.

Gerichtsverfahren und mündliche Verhandlung

Zum angesetzten Termin kommt es zur mündlichen Verhandlung vor dem Bezirksgericht. Beide Ehepartner müssen in der Regel persönlich erscheinen, zusammen mit ihren Rechtsanwälten (falls sie vertreten sind). Der/die Richter(in) beginnt die Verhandlung oftmals mit dem Versuch, eine Versöhnung oder zumindest eine gütliche Einigung herbeizuführen. Das Gericht weist dabei auf die Möglichkeit von Beratungsangeboten hin und bespricht auch, ob nicht doch eine einvernehmliche Scheidung in Betracht kommt. Dieser Schritt soll den Parteien Gelegenheit geben, den Konflikt ohne volle gerichtliche Auseinandersetzung zu lösen. Sollte sich im Verlauf des Verfahrens doch noch beidseitiges Einvernehmen abzeichnen, können die Ehegatten jederzeit auf ein einvernehmliches Verfahren umschwenken – die strittige Verhandlung würde dann unterbrochen.

Führt der Versöhnungsversuch nicht zum Erfolg und bleibt es bei der strittigen Scheidung, geht das Verfahren in die Beweisaufnahme. Beide Seiten tragen ihre Standpunkte vor. Der klagende Ehepartner legt dar, warum die Scheidung begehrt wird und präsentiert die Beweise für den Scheidungsgrund. Der beklagte Partner erhält Gelegenheit zur Verteidigung – etwa kann er bestreiten, eine Eheverfehlung begangen zu haben, oder ein Mitverschulden des klagenden Teils geltend machen. Gegebenenfalls werden Zeugen vernommen und – in komplexen Fällen – auch Sachverständige beigezogen. Der Prozess kann sich über mehrere Verhandlungstage erstrecken, insbesondere wenn umfangreiche Beweise aufzunehmen sind.

Scheidungsurteil und Rechtskraft

Am Ende der Verhandlung steht das Scheidungsurteil. Darin entscheidet das Gericht, ob die Ehe geschieden wird oder die Klage abgewiesen wird. Wird die Scheidung ausgesprochen, kann im Urteil auch ein Schuldausspruch enthalten sein – also die Feststellung, welcher Ehegatte das Verschulden (allein oder überwiegend) an der Zerrüttung trägt. Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt. Ab Zustellung läuft eine Frist von vier Wochen, innerhalb derer die unterlegene Partei Berufung (Berufungsfrist) einlegen kann. Legt niemand Berufung ein, so wird das Urteil nach Ablauf dieser Frist rechtskräftig und die Ehe ist damit endgültig geschieden. Ein rechtskräftiges Scheidungsurteil erhält auf Antrag einen Rechtskraftvermerk (Stempel), der z.B. für eine eventuelle Wiederheirat benötigt wird. Falls eine Berufung erhoben wird, geht das Verfahren an die nächste Instanz (Landesgericht), was die rechtskräftige Scheidung entsprechend verzögert.

Wichtig zu wissen: In einem streitigen Scheidungsverfahren selbst wird in erster Linie über das Ob der Scheidung entschieden. Viele Scheidungsfolgen (etwa Unterhalt, Vermögen, Obsorge) werden oft nicht im selben Verfahren mitentschieden – zumindest dann nicht, wenn sie zwischen den Parteien strittig bleiben. Diese Folgen müssen entweder in getrennten Verfahren (z.B. Vermögensaufteilungsklage, Obsorgeverfahren) geklärt oder zuvor außergerichtlich geregelt werden. Das bedeutet, dass die Scheidung zwar ausgesprochen werden kann, die Detailfragen aber unter Umständen noch offen sind und gesondert eingeklagt werden müssen. Beispielsweise muss ein Antrag auf Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der Ersparnisse spätestens binnen eines Jahres nach Rechtskraft der Scheidung gestellt werden, sonst verfallen diese Ansprüche.

Beweispflicht und Nachweise

Im streitigen Scheidungsverfahren trägt grundsätzlich derjenige, der die Scheidung will, die Beweispflicht für den Scheidungsgrund. Das bedeutet: Macht ein Ehepartner einen bestimmten Vorwurf (z.B. Untreue oder Gewalt) geltend, so muss er dies auch vor Gericht beweisen können. Andernfalls läuft er Gefahr, dass die Klage abgewiesen wird. Die Frage der Beweisführung richtet sich nach dem jeweils geltend gemachten Grund:

- Bei einer Scheidung aus Verschulden (z.B. Eheverfehlungen wie Treuebruch, Misshandlung etc.) muss der Kläger beweisen, dass eine schwere Eheverfehlung des anderen vorliegt und diese ursächlich für die unheilbare Zerrüttung der Ehe war. Hier sind Beweise wie Zeugenaussagen, Fotos, Nachrichtenverläufe oder Dokumente relevant, die das fehlhafte Verhalten belegen. Auch indirekte Beweise können herangezogen werden (z.B. Hotelrechnungen bei Ehebruch).

- Bei einer Scheidung wegen Auflösung der häuslichen Gemeinschaft (längere Trennung) besteht die Beweispflicht darin nachzuweisen, dass die Parteien seit mindestens drei Jahren getrennt leben. Dies kann etwa durch Meldebestätigungen, Mietverträge unterschiedlicher Wohnungen oder Zeugenaussagen von Dritten zum Getrenntleben geschehen. Außerdem muss dargelegt werden, dass die Ehe zerrüttet und eine Wiederherstellung der Lebensgemeinschaft nicht zu erwarten ist.

- Bei Scheidung aus sonstigen Gründen (z.B. psychische Krankheit gemäß § 50 EheG) ist kein Verschulden nötig, aber es muss der Krankheitszustand und dessen Auswirkung auf die Ehe bewiesen werden. Hier werden oft ärztliche Atteste oder Gutachten als Beweismittel dienen. Gleichzeitig darf kein sittlich ungerechtfertigtes Scheidungsbegehren vorliegen – das heißt, es muss gezeigt werden, dass die Scheidung den erkrankten Partner nicht übermäßig hart trifft.

Generell gilt: Alle Behauptungen, die für den Scheidungsgrund wesentlich sind, müssen belegt werden. Die Gerichte prüfen genau, ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Gelingt der Beweis nicht, wird die Klage abgewiesen – die Ehe bleibt dann aufrecht. Deshalb sollte man alle verfügbaren Nachweise frühzeitig sichern (z.B. schriftliche Kommunikation abspeichern, Fotos nicht löschen, Zeugen um Unterstützung bitten). Es kann hilfreich sein, ein Scheidungstagebuch zu führen, in dem wichtige Vorfälle (Datum, Was ist passiert, Zeugen) festgehalten werden.

Die Unterstützung eines Anwalts ist bei der Beweissicherung besonders wertvoll. Ein erfahrener Scheidungsanwalt weiß, welche Beweise vor Gericht überzeugen und zulässig sind, und kann helfen, diese systematisch zusammenzutragen. Er wird auch davor warnen, im Eifer des Gefechts unzulässige Beweismethoden anzuwenden (z.B. heimliche Tonbandaufnahmen in privaten Räumen) die sogar strafbar sein können. Insgesamt gilt: Je besser die Beweislage, desto größer die Chance, das Verfahren zu gewinnen. Umgekehrt scheitern manche Scheidungsklagen genau daran, dass zwar Vorwürfe im Raum stehen, aber kein ausreichender Beweis erbracht werden kann – dann weist das Gericht die Klage ab und es kommt zu keiner Scheidung.

Folgen einer strittigen Scheidung

Wird die Ehe durch Urteil geschieden, stellen sich im Anschluss zahlreiche Folgefragen. Idealerweise werden diese bereits während des Scheidungsverfahrens durch Vergleiche oder außergerichtliche Vereinbarungen gelöst. Wenn nicht, müssen sie in separaten Verfahren geklärt werden. Die wichtigsten Scheidungsfolgen sind:

Vermögensaufteilung

Nach einer Scheidung sind die beiderseitigen Vermögensansprüche zu regeln. In Österreich gilt während der Ehe zwar Gütertrennung, aber nach der Scheidung kommt es zur Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der ehelichen Ersparnisse (vereinfacht gesagt: aller gemeinsam während der Ehe angesparten Werte und angeschafften Güter). Bei einer einvernehmlichen Scheidung wird die Vermögensaufteilung durch eine Scheidungsfolgenvereinbarung schon vorab festgelegt. Im Streitfall muss sie jedoch gerichtlich erfolgen. Dazu kann innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft der Scheidung ein Aufteilungsantrag gestellt werden. Das Gericht entscheidet dann, welcher Ehepartner welche Vermögensgegenstände oder Schulden erhält.

Grundsätzlich wird eine faire Aufteilung angestrebt, die oft (aber nicht zwingend) auf eine 50:50-Teilung hinausläuft. Allerdings werden bestimmte Dinge nicht geteilt: Vermögenswerte, die ein Ehepartner vor der Ehe schon hatte, sowie Geschenke und Erbschaften von Dritten bleiben in der Regel beim jeweiligen Eigentümer. Auch höchstpersönliche Gegenstände (wie Kleidung) oder Arbeitsgeräte (z.B. berufliches Werkzeug) werden nicht aufgeteilt. Alles andere – insbesondere die eheliche Wohnung, Autos, Ersparnisse, Hausrat – fällt in die Aufteilung, sofern es während der Ehe angeschafft oder erspart wurde.

Kommt es zur gerichtlichen Vermögensaufteilung, prüft das Gericht neben der gesetzlichen Quote auch die konkreten Umstände: Wer hat wie viel zur Anschaffung des Vermögens beigetragen? Gibt es etwa Schulden, die einer allein bezahlt hat? Wer benötigt was dringender (Stichwort Ehewohnung – z.B. der Elternteil, bei dem die Kinder wohnen, hat oft ein größeres Wohnbedürfnis)? Solche Faktoren können zu Abweichungen von der hälftigen Teilung führen. Ein häufiger Streitpunkt ist die Ehewohnung: Ist sie Teil des gemeinsam geschaffenen Vermögens, kann einem Partner das Wohnrecht oder das Eigentum zugesprochen werden, etwa wenn die andere Person für Ersatzwohnraum besser sorgen kann. Bei Mietwohnungen kann das Gericht entscheiden, wer in den Mietvertrag eintreten darf. All das wird im Aufteilungsverfahren geklärt. Es ist ratsam, auch hierfür einen Anwalt zu haben, da die Vermögensaufteilung komplex sein kann.

Unterhalt und Alimente

Ehegattenunterhalt: Die Frage des Unterhalts nach der Scheidung hängt maßgeblich vom Verschulden ab. In einem streitigen Scheidungsverfahren mit Schuldausspruch wird im Urteil festgestellt, welcher Ehepartner überwiegend oder allein schuld am Scheitern der Ehe ist. Dieser muss dann grundsätzlich der/dem anderen Unterhalt bezahlen, sofern die/der Unterhaltsberechtigte sich nicht selbst erhalten kann. Hat z.B. die Frau kein eigenes Einkommen und der Mann wurde als Alleinverschuldeter geschieden, muss er ihr einen angemessenen monatlichen Unterhalt zahlen. Die Höhe richtet sich nach den ehelichen Lebensverhältnissen (oft werden in der Praxis ca. ein Drittel des Nettoeinkommens des Unterhaltspflichtigen als Orientierung herangezogen, falls der Berechtigte kein eigenes Einkommen hat).

Gerne können Sie mit unserem Rechner einen Richtwert für Ihren Unterhalt berechnen.

Trifft hingegen beide gleichteiliges Verschulden an der Scheidung, hat grundsätzlich niemand Anspruch auf Unterhalt vom anderen. Nur in besonderen Härtefällen kann ein kleiner Unterhaltsbeitrag gewährt werden, wenn einer sich gar nicht selbst erhalten kann und es der Billigkeit entspricht. Bei einer Scheidung ohne Schuldausspruch (z.B. nach langer Trennung gemäß § 55 EheG) gibt es gesetzlich meist keinen vollen Unterhaltsanspruch. In diesen Fällen kann allenfalls die/der Nicht-Kläger(in) Unterhalt nach Billigkeit bekommen.

Wichtig: Unterhalt kann auch vertraglich geregelt oder auf gegenseitiges Einvernehmen hin ausgeschlossen werden (im Rahmen einer Scheidungsfolgenvereinbarung). Allerdings darf ein völliger Unterhaltsverzicht nicht sittenwidrig sein. In jedem Fall ist es klug, sich über die langfristigen finanziellen Folgen Gedanken zu machen – ein vorschneller Verzicht auf Unterhalt kann große Nachteile haben.

Alimente für Kinder: Unabhängig vom Verschulden der Eltern haben minderjährige Kinder immer Anspruch auf Unterhalt. Wenn Kinder betroffen sind, muss also geklärt werden, wer die Alimente zahlt. In der Regel leistet der Elternteil, bei dem das Kind nicht hauptsächlich lebt, monatliche Geldunterhalt nach bestimmten Prozentsätzen vom Einkommen. Bei einer Scheidung werden diese Beträge entweder in einer Vereinbarung festgelegt oder vom Pflegschaftsgericht bestimmt.

Da bei einvernehmlicher Scheidung zwingend eine Regelung zum Kindesunterhalt vorgelegt werden muss, ergeben sich strittige Unterhaltsfragen für Kinder meist nur, wenn die Eltern auch über Obsorge oder Kontaktrecht streiten. Dann setzt das Gericht im Obsorgeverfahren auch die Alimente fest. Ansonsten ändert die Art der Scheidung an der Alimentenpflicht nichts: Beide Eltern bleiben verpflichtet, zum Kindeswohl beizutragen (der eine durch Betreuung, der andere durch Zahlung).

Obsorge und Kontaktrecht bei gemeinsamen Kindern

Gerade wenn Ehepaare Kinder haben, sind Obsorge (Sorgerecht) und Kontaktrecht entscheidende Punkte. Bei einer einvernehmlichen Scheidung müssen die Eltern eine Vereinbarung treffen, wie die Obsorge künftig ausgeübt wird (alleinige oder gemeinsame Obsorge) und wie das Kontaktrecht (Besuchsrecht) des nicht betreuenden Elternteils gestaltet ist. In einem strittigen Scheidungsfall besteht oft Uneinigkeit darüber. Für die Kinderbelange gibt es in Österreich ein eigenes Verfahren vor dem Pflegschaftsgericht (Bezirksgericht im Außerstreitverfahren). Das bedeutet: Wenn sich die Eltern nicht einigen, entscheidet das Gericht im Kindschaftsverfahren über Obsorge und Besuchsrecht – getrennt vom eigentlichen Scheidungsurteil.

Die Scheidung an sich kann also ausgesprochen werden, auch wenn die Obsorgefrage noch nicht gelöst ist. Allerdings wird das Gericht zum Wohl der Kinder häufig versuchen, hier eine einvernehmliche Lösung anzuregen. In sehr hochstrittigen Fällen, die für die Kinder besonders belastend sind, kann das Gericht sogar einen Kinderbeistand bestellen. Ein Kinderbeistand ist eine vom Gericht bestellte neutrale Person (oft ein psychosozial geschulter Jurist), die ausschließlich die Interessen der minderjährigen Kinder vertritt und diese durch das Verfahren begleitet. Dies soll sicherstellen, dass die Stimme der Kinder gehört wird und ihre Bedürfnisse nicht untergehen. Die Eltern müssen die Kosten eines Kinderbeistands tragen, können dafür aber ggf. Verfahrenshilfe beantragen.

Generell entscheidet bei Obsorge-Konflikten das Gericht nach dem Kindeswohl. Das kann bedeuten, dass beispielsweise trotz Streit die gemeinsame Obsorge beibehalten wird, oder einem Elternteil die Hauptobsorge übertragen wird, wenn dies im besten Interesse des Kindes liegt. Das Kontaktrecht des anderen Elternteils wird in jedem Fall geregelt, damit das Kind beide Elternteile weiterhin sehen kann. Keine Einigung über Kinder zu haben, verlängert und verkompliziert das gesamte Scheidungsprozedere erheblich. Es ist daher im Interesse aller – vor allem der Kinder –, hier möglichst mit Hilfe von Experten zu einer gütlichen Lösung zu kommen.

Wohnrecht und Eigentumsfragen

Ein praktisches Problem bei Scheidungen ist oft die Frage: Wer darf in der bisherigen Ehewohnung bleiben? Dieses Thema fällt ebenfalls unter die Vermögensaufteilung, sofern die Wohnung im gemeinsamen Eigentum oder im gemeinsamen Mietrecht steht. Ist die Ehewohnung eine Mietwohnung, kann laut Mietrechtsgesetz unter bestimmten Voraussetzungen ein Mietrechtsübertrag stattfinden – das Gericht kann entscheiden, dass ein Ehepartner das Mietverhältnis alleine fortführt.

Kriterien sind dabei vor allem, wer die Wohnung dringender braucht (z.B. weil Kinder dort wohnen bleiben sollen). Bei einem im Miteigentum stehenden Haus oder einer Eigentumswohnung kann im Zuge der Vermögensaufteilung einem Partner die Wohnung zugesprochen und der andere auszahlt werden. Oft wird einer der Ex-Partner dem anderen ein Wohnrecht einräumen müssen oder vorübergehend dulden, dass dieser noch wohnt, bis eine Lösung gefunden ist.

Wichtig zu wissen: Bis zur rechtskräftigen Scheidung besteht grundsätzlich die Pflicht zum gemeinsamen Wohnen (§ 90 ABGB), sofern das zumutbar ist. In der Praxis ziehen jedoch viele Paare bereits während des Verfahrens getrennt, zumindest innerhalb der Wohnung, sodass faktisch eine Trennung besteht. Sollte es zu massiven Konflikten kommen, kann ein Partner mittels einstweiliger Verfügung versuchen, die Wohnung zur alleinigen Nutzung zugesprochen zu bekommen (z.B. nach Gewaltvorfällen). Nach der Scheidung endet jedenfalls das gesetzliche Wohnrecht des mitgezogenen Partners an einer dem anderen gehörenden Wohnung, soweit keine anderslautende Vereinbarung getroffen wurde. In jedem Fall sollten Regelungen zur Wohnsituation Teil einer umfassenden Scheidungsfolgenvereinbarung oder Gegenstand des Aufteilungsverfahrens sein.

Kosten einer strittigen Scheidung

Eine strittige Scheidung ist in der Regel deutlich kostspieliger als eine einvernehmliche. Die Gerichts- und Anwaltskosten steigen mit der Dauer und Intensität des Verfahrens. Zunächst fällt bei Einreichung der Scheidungsklage eine Gerichtsgebühr von derzeit 384 € an. Kommt es im Laufe des Verfahrens zu einem gerichtlichen Vergleich (einer Einigung in Form eines gerichtlichen Protokolls), wird zusätzlich eine Gebühr fällig. Muss im Vergleich auch eine Liegenschaft (Immobilie) übertragen werden, erhöhen sich die Kosten abermals. Diese Beträge sind gesetzlich festgelegt (Gerichtsgebührengesetz) und von den Parteien zu zahlen.

Anwaltskosten: In Österreich herrscht in erster Instanz (Bezirksgericht) in Scheidungsverfahren zwar keine absolute Anwaltspflicht, faktisch nehmen aber die meisten eine anwaltliche Vertretung in Anspruch – insbesondere bei strittigen Scheidungen. Jede Partei bezahlt vorerst ihren eigenen Anwalt. Die Kosten richten sich entweder nach dem Rechtsanwaltstarifgesetz (Tarif nach Streitwert) oder nach individueller Honorarvereinbarung (häufig Stundenhonorare). Eine strittige Scheidung kann daher leicht mehrere Tausend Euro pro Partei an Anwaltskosten verursachen. Wenn beispielsweise um umfangreiches Vermögen gestritten wird oder viele Verhandlungstage nötig sind, können Gesamtbeträge im fünfstelligen Eurobereich zusammenkommen. In einfacheren Fällen mit nur einem Termin und begrenztem Streitwert bleiben die Anwaltskosten dagegen vielleicht im unteren vierstelligen Bereich. Die Spannbreite ist groß, aber als Faustregel gilt: je länger und härter der Streit, desto teurer.

Kostenaufteilung: Wer trägt am Ende die Kosten? Grundsätzlich muss zunächst jeder Ehepartner seine eigenen Prozess- und Anwaltskosten bezahlen. Allerdings sieht die Zivilprozessordnung eine Kostenentscheidung vor: Diejenige Partei, die den Prozess verliert (d.h. deren Begehren abgewiesen wurde), muss der obsiegenden Partei die Kosten ersetzen. Wenn also z.B. der Ehemann die Scheidungsklage einbringt und komplett abgewiesen wird (weil er den Scheidungsgrund nicht beweisen konnte), trägt er nicht nur seine eigenen Kosten, sondern muss auch die Anwaltskosten der Frau ersetzen. Obsiegt eine Seite nur teilweise (z.B. Scheidung wird ausgesprochen, aber kein Alleinverschulden), dann erfolgt eine quotenmäßige Aufteilung der Kosten. Diese Kostenregelung kann in der Praxis bedeuten, dass man trotz hoher eigener Auslagen am Ende noch einen Teil der gegnerischen Kosten zahlen muss, was die finanzielle Belastung weiter steigert.

Kostenersparnis durch Vergleich: Jeder Vergleich, auf den sich die Parteien einigen, kann die Verfahrenskosten reduzieren. Ein gerichtlicher Vergleich beendet das Verfahren und vermeidet weitere Verhandlungstage – dadurch sinken die Anwaltskosten erheblich. Auch die zusätzliche Gerichtsgebühr für den Vergleich ist meist geringer als die Kosten eines langwierigen Prozesses. Nicht zuletzt kann eine gütliche Lösung verhindern, dass eine Partei im Kostenersatz voll unterliegt und tausende Euro der Gegenseite zahlen muss. Im Idealfall einigen sich die Eheleute also rechtzeitig und schließen einen Vergleich – das schont Nerven und Geldbörse.

Verfahrenshilfe: Personen mit geringem Einkommen und Vermögen können um Verfahrenshilfe ansuchen. Wird diese gewährt, können Gerichtsgebühren gestundet oder erlassen werden und ein Anwalt kostenlos beigegeben werden. Allerdings prüft das Gericht die finanzielle Lage genau und kann die Verfahrenshilfe auch nur teilweise gewähren. Wichtig: Verfahrenshilfe schützt nicht vor eventuellen Ersatzansprüchen für die gegnerischen Kosten, wenn man den Prozess verliert. Zudem kann man zur Rückzahlung verpflichtet werden, falls sich die finanzielle Situation binnen 3 Jahren nach Abschluss bessert. Dennoch ist Verfahrenshilfe eine wichtige Unterstützung, damit auch weniger Bemittelte ihr Recht im Scheidungsverfahren verfolgen können.

Dauer des Verfahrens

Wie lange eine strittige Scheidung dauert, lässt sich nicht exakt vorhersagen – sie ist jedoch meist deutlich länger als eine einvernehmliche. In Österreich kann ein einfacherer Scheidungsprozess (ohne Folgestreitigkeiten) in wenigen Monaten abgeschlossen sein, wenn nur ein Verhandlungstermin nötig ist und kein Rechtsmittel erhoben wird. Realistisch ist jedoch oft mit rund 6 Monaten oder mehr zu rechnen. Die durchschnittliche Dauer strittig erledigter Verfahren am Bezirksgericht lag in der Vergangenheit bei rund 9–10 Monaten, Tendenz steigend bei komplexen Fällen.

Verschiedene Faktoren können den Ablauf erheblich verlängern: Zum einen natürlich die Anzahl der Streitpunkte. Geht es „nur“ um die Scheidung an sich (z.B. wegen Verschulden), kann das Verfahren zügiger sein als wenn zusätzlich über Unterhalt, Vermögen und Kinder gestritten wird. Letzteres führt oft zu mehreren parallel oder nacheinander geführten Verfahren, was die Gesamtdauer erhöht. Zum anderen verzögern umfangreiche Beweisaufnahmen (viele Zeugen, Sachverständige) das Verfahren. Auch Rechtsmittel (Berufung gegen das Urteil) verlängern die Dauer deutlich – ein Berufungsverfahren am Landesgericht kann weitere Monate bis über ein Jahr dauern. In extremen Fällen, insbesondere wenn bis zum Obersten Gerichtshof gegangen wird, kann ein Scheidungsverfahren mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Eine Beschleunigung des Verfahrens ist möglich, wenn beide Seiten konstruktiv mitwirken. Beispielsweise können sie sich auf einzelne Punkte einigen, sodass weniger Streitfragen übrig bleiben. Auch vollständige oder teilweise Vergleiche vor oder während des Prozesses verkürzen die Dauer erheblich. Wenn etwa die Vermögensaufteilung außergerichtlich gelöst wird, muss das Gericht darüber nicht mehr entscheiden. Weiterhin sollten unnötige Verzögerungstaktiken vermieden werden – etwa absichtliche Terminverschleppungen – da Gerichte solchen Methoden entgegenwirken können. Wer ein zügiges Ende wünscht, sollte zudem darauf verzichten, aus Prinzip jede Entscheidung anzufechten, sofern ein Ergebnis schon fair erscheint. Insgesamt gilt: je geringer der Streitumfang und je kooperativer die Parteien, desto schneller ist die Scheidung abgeschlossen.

Rolle des Anwalts bei einer strittigen Scheidung

Pflicht zur anwaltlichen Vertretung

Vor österreichischen Bezirksgerichten besteht in Scheidungsverfahren keine absolute Anwaltspflicht. Theoretisch könnten sich Parteien also selbst vertreten. In der Praxis jedoch ist eine strittige Scheidung ohne Anwalt kaum ratsam. Die Materie ist rechtlich komplex (viele Vorschriften des Ehegesetzes, Zivilprozessordnung, ABGB etc. sind zu beachten) und es geht um viel – finanzielle Existenz, Sorgerecht für Kinder, langfristige Unterhaltsansprüche. Ohne juristische Vertretung laufen Laien Gefahr, formale Fehler zu machen oder wichtige Rechte nicht geltend zu machen. Spätestens im Berufungsverfahren vor dem Landesgericht bräuchte man dann ohnehin einen Anwalt (dort herrscht Anwaltspflicht).

Es ist also dringend zu empfehlen, sich bei einer streitigen Scheidung von einem erfahrenen Scheidungsanwalt vertreten zu lassen. Wenn die Gegenseite bereits einen Anwalt hat, sollte man keinesfalls allein auftreten – man befände sich sonst in klarer Nachteilslage. Ein guter Anwalt kennt nicht nur die Gesetze, sondern auch die Praxis der Gerichte und kann die Erfolgsaussichten realistisch einschätzen. Er wird zunächst versuchen, die Interessen seines Mandanten bestmöglich außergerichtlich durchzusetzen – oft können Anwälte in Verhandlungen untereinander Lösungen finden, die die Parteien selbst nicht erreicht hätten.

Strategische Vorbereitung und Prozessführung

Bereits vor Einbringung der Klage berät ein Anwalt über die strategische Vorgehensweise. Er klärt auf, ob genug Beweise vorliegen, welcher Scheidungsgrund aussichtsreich ist und ob vielleicht ein anderer Weg (z.B. einvernehmliche Scheidung mit günstigerer Regelung) besser wäre. Im Verfahren selbst übernimmt der Anwalt die formgerechte Antragstellung, das Verfassen aller Schriftsätze und die Vertretung in der Verhandlung. Gerade im Kreuzverhör von Zeugen oder bei der Befragung der Parteien ist anwaltliche Erfahrung Gold wert – hier geht es darum, Widersprüche aufzuzeigen oder die Glaubwürdigkeit zu untermauern.

Ein weiterer Aspekt ist die emotionale Entlastung. Der Anwalt filtert die Kommunikation: statt dass die Parteien direkt aneinandergeraten, läuft vieles über die juristischen Vertreter. Das hilft, Eskalationen zu vermeiden. Außerdem sorgt der Anwalt dafür, dass sein Mandant sich nicht von Emotionen zu unklugen Handlungen hinreißen lässt (z.B. im Zorn etwas Unvorteilhaftes vor Gericht sagt). Er mahnt zur Sachlichkeit und hält den roten Faden in der Argumentation. Kurzum: Der Anwalt ist sowohl rechtlicher Experte als auch strategischer Beistand, um das Bestmögliche aus der Situation herauszuholen.

Unterstützung bei Vergleichsverhandlungen

Scheidungsanwälte sind nicht darauf aus, den Streit um jeden Preis in die Länge zu ziehen. Im Gegenteil, ein guter Anwalt wird immer auch sondieren, ob ein Vergleich möglich ist. Denn eine faire außergerichtliche Einigung kann für den Mandanten oft vorteilhafter sein als ein langer Prozess. Der Anwalt unterstützt daher bei Vergleichsverhandlungen – sei es direkt mit dem gegnerischen Anwalt oder in Anwesenheit des Richters im Gerichtstermin. Er kennt die üblichen Vergleichslösungen (z.B. bei Vermögensaufteilung 55:45 statt 50:50 in bestimmten Konstellationen) und kann kreativ mitgestalten. Dabei wahrt er aber stets die Interessen seines eigenen Mandanten und stellt sicher, dass man nicht übereilt ein schlechtes Angebot annimmt.

Häufige Fehler bei strittigen Scheidungen

- Unzureichende Beweissicherung: Wie erwähnt, scheitern viele Scheidungsklagen an mangelnden Beweisen. Ein häufiger Fehler ist, dass Vorwürfe (z.B. Untreue) im Raum stehen, aber nichts Dokumentiertes vorgelegt werden kann. Es ist essenziell, frühzeitig Beweise zu sammeln und nichts zu vernichten, was später nützlich sein könnte. Wer hier nachlässig ist, schwächt die eigene Position erheblich.

- Emotionale Entscheidungen im Verfahren: Eine Scheidung ist belastend, doch wer wichtige Entscheidungen aus Wut oder Rache trifft, schadet oft sich selbst. Zum Beispiel kann die verbitterte Weigerung, einem fairen Vergleich zuzustimmen, zu einem schlechteren Urteil führen. Oder unbedachte Äußerungen im Zorn können vor Gericht negativ ausgelegt werden. Ein kühler Kopf und professionelle Beratung sind daher wichtig, um rationale Entscheidungen zu treffen.

- Fehlende anwaltliche Beratung: Sich ohne Jurist(in) in ein streitiges Scheidungsverfahren zu begeben, ist riskant. Laien kennen weder alle Rechte (z.B. bei Unterhalt oder Pensionsteilung) noch die prozessualen Regeln. Wer glaubt, aus Kostengründen auf einen Anwalt zu verzichten, zahlt am Ende womöglich drauf – etwa weil er einen ungünstigen Vergleich unterschreibt oder Fristen versäumt. Frühzeitige anwaltliche Beratung kann viele Fehler verhindern und die Weichen richtig stellen.

- Nichtbeachtung langfristiger Folgen: Ein Fehler ist, sich im Scheidungsstress nur auf das Hier und Jetzt zu fokussieren und die Zukunft auszublenden. Beispielsweise sollte bedacht werden, dass eine Scheidung Auswirkungen auf das Erbrecht hat – geschiedene Partner sind nicht mehr gegenseitig erb-berechtigt. Auch Pensionsansprüche (Stichwort Ausgleichszulage oder Witwenpension) entfallen nach der Scheidung. Ebenso sollte man die finanzielle Planung nach der Scheidung im Blick haben: Wie sieht der Lebensstandard aus, wenn Unterhalt wegfällt oder zu zahlen ist? Entscheidungen im Verfahren – etwa die Aufteilung des Vermögens oder ein Unterhaltsverzicht – wirken sich teils über Jahrzehnte aus. Diese langfristigen Konsequenzen zu ignorieren, wäre fahrlässig.

Tipps zur Vorbereitung auf eine strittige Scheidung

- Unterlagen und Beweise sammeln: Noch bevor der erste Anwaltsbesuch oder Klagsentwurf erfolgt, sollte man alle wichtigen Dokumente zusammentragen. Dazu gehören Heiratsurkunde, Meldebestätigungen, Einkommensnachweise beider Seiten, Kontoauszüge, Besitznachweise (Grundbuchauszug, Zulassungsschein) und eventuelle frühere Vereinbarungen (Ehevertrag etc.). Ebenso sollten Beweise für etwaige Eheverfehlungen gesichert werden (z.B. Fotos, Nachrichten, Tagebuchnotizen). Je vollständiger die Unterlagen, desto besser kann der Anwalt die Situation beurteilen und desto zügiger lässt sich die Klage vorbereiten.

- Finanzielle Situation klären: Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre finanzielle Lage und die Ihres Partners. Welche gemeinsamen Schulden und Vermögenswerte gibt es? Wie hoch sind Einkommen und Fixkosten? Es ist ratsam, ein Budget aufzustellen, um zu wissen, was man nach der Trennung zum Leben braucht und wo man stehen wird. Falls möglich, richten Sie ein eigenes Konto ein und trennen Sie – soweit legal zulässig – die finanziellen Angelegenheiten frühzeitig. So vermeiden Sie böse Überraschungen, etwa dass der Partner Konten räumt oder Kredite aufnimmt. Bei Immobilieneigentum sollte man Unterlagen zu Wert und Belastungen parat haben. Diese finanzielle Bestandsaufnahme hilft auch dem Anwalt, Unterhaltsansprüche oder eine faire Aufteilung einzuschätzen.

- Rechtzeitig anwaltliche Beratung einholen: Viele Fehler lassen sich vermeiden, indem man früh mit einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt spricht. Schon bevor man die Scheidung anspricht oder Schritte setzt, kann ein Beratungsgespräch sinnvoll sein – so kennt man seine Rechte und Optionen. Der Anwalt kann erläutern, welche Strategie Aussicht auf Erfolg hat, und vor übereilten Aktionen warnen. Auch wenn Sie noch hoffen, die Scheidung vermeiden zu können, schadet es nicht, informiert zu sein. Spätestens wenn ein Scheidungsverfahren droht (etwa weil der Partner eine Scheidung ankündigt), sollte man einen juristischen Beistand haben. Dieser kann auch mit dem Anwalt der Gegenseite kommunizieren und etwa versuchen, doch noch eine einvernehmliche Lösung auszuhandeln, bevor Positionen sich verhärten.

FAQ – Häufige Fragen zur strittigen Scheidung

Wie lange dauert eine strittige Scheidung in Österreich?

Das hängt vom Einzelfall ab. Man sollte aber mindestens ein halbes Jahr einkalkulieren, oft länger. Ein einfacher Fall ohne Folgestreitigkeiten kann in 6–12 Monaten erledigt sein. Komplizierte Fälle mit vielen Konfliktpunkten oder Rechtsmitteln können sich über mehrere Jahre hinziehen. Faktoren wie Anzahl der Verhandlungstage, notwendige Gutachten und etwaige Berufungen verlängern die Dauer. Zum Vergleich: Eine einvernehmliche Scheidung ist oft in 2-4 Monaten abgeschlossen, während eine strittige Scheidung meist zumindest 9–12 Monate oder länger dauert.

Wie kann man eine strittige Scheidung vermeiden?

Am besten, indem man versucht, eine Einigung mit dem Ehepartner zu erzielen, bevor es zur Eskalation kommt. Das bedeutet: offen kommunizieren, Kompromissbereitschaft zeigen und frühzeitig über Trennungsmodalitäten reden. Eine einvernehmliche Scheidung lässt sich vereinbaren, wenn beide Seiten bereit sind, über Punkte wie Unterhalt, Vermögen und Kinder fair zu verhandeln.

Wichtig ist, verhärtete Fronten gar nicht erst entstehen zu lassen – also vielleicht auch einmal nachgeben, um einen großen Rechtsstreit zu vermeiden. Letztlich kann man eine strittige Scheidung nur verhindern, wenn beide Partner auf Augenhöhe eine Lösung suchen. Gelingt das nicht, wird das Verfahren strittig. In manchen Fällen (z.B. bei Gewalt) ist eine einvernehmliche Lösung aber auch schlicht unmöglich oder nicht zumutbar.

Was kostet eine strittige Scheidung durchschnittlich?

Eine pauschale Summe lässt sich nicht nennen, da die Kosten stark vom Streitwert und Aufwand abhängen. Es fallen Gerichtsgebühren und Anwaltskosten an. Wenn wenig Vermögen da ist und nur kurz verhandelt wird, könnten die Gesamtkosten pro Partei vielleicht im Bereich von ein paar Tausend Euro liegen. Bei umfangreichen Streitigkeiten (z.B. teures Vermögen, viele Termine) sind Kosten im fünfstelligen Euro-Bereich möglich. Man muss bedenken: Jede Stunde Anwaltsarbeit und jeder Gerichtstermin kostet. Wer verliert, muss obendrein womöglich die gegnerischen Anwaltskosten tragen. Deshalb lohnt es sich finanziell oft, möglichst viel außergerichtlich zu regeln (Vergleich schließen), um die Kosten zu begrenzen.

Brauche ich unbedingt einen Anwalt?

Streng juristisch ist ein Anwalt in erster Instanz nicht zwingend vorgeschrieben. Dennoch lautet die klare Empfehlung: Ja, nehmen Sie sich eine/n Anwalt/Anwältin für eine strittige Scheidung. Die Materie ist komplex und es geht um wichtige Rechte (Unterhalt, Vermögen, Pension, Kontakt zu Kindern). Ohne Anwalt ist die Gefahr groß, Fehler zu machen, die man später bereut. Ein Anwalt kennt die gesetzlichen Ansprüche und verteidigt Ihre Interessen. Wenn die Gegenseite einen Anwalt hat und Sie nicht, besteht ein enormes Ungleichgewicht. Zudem fühlt man sich mit anwaltlicher Unterstützung meist sicherer und besser informiert. Bedenken Sie: Die einmaligen Kosten für Beratung sind wesentlich geringer als der mögliche langfristige Nachteil durch eine „vergeigte“ Scheidung. In finanziell sehr einfachen Verhältnissen gibt es die Möglichkeit der Verfahrenshilfe (Gratisanwalt), sodass niemand aus Kostengründen verzichten muss.

Was passiert, wenn keine Einigung über die Kinder erzielt wird?

Wenn sich die Eltern über Obsorge oder Besuchsrecht nicht einigen können, entscheidet das Gericht im sogenannten Pflegschaftsverfahren nach dem Kindeswohl. Das Scheidungsgericht selbst spricht nur die Scheidung aus; für die Kinderangelegenheiten ist – selbst bei laufender Scheidung – ein eigenes Verfahren zuständig. Das Jugendamt (Kinder- und Jugendhilfe) wird meist zur Stellungnahme beigezogen, und ab einem bestimmten Alter werden auch die Kinder gehört (ab ca. 10 Jahren). Im Extremfall kann das Verfahren um die Obsorge lange dauern, wenn Gutachten benötigt werden oder die Fronten sehr verhärtet sind. Zur Unterstützung der Kinder kann ein Kinderbeistand bestellt werden. Im Ergebnis legt das Gericht fest, wer die Hauptobsorge erhält oder ob eine gemeinsame Obsorge beibehalten wird, und wie das Kontaktrecht (Besuchsrecht) des nicht betreuenden Elternteils aussieht. Keine Einigung über Kinder zu haben, verlängert und verkompliziert das gesamte Scheidungsprozedere erheblich. Es ist daher im Interesse aller – vor allem der Kinder –, hier möglichst mit Hilfe von Experten zu einer gütlichen Lösung zu kommen.

Ist Fremdgehen ein Scheidungsgrund?

Ja. Fremdgehen gilt in Österreich als schwere Verletzung der ehelichen Treuepflicht und kann eine Verschuldensscheidung rechtfertigen. Entscheidend ist, dass die Untreue zur unheilbaren Zerrüttung der Ehe geführt hat. Allein der Seitensprung reicht rechtlich nicht „automatisch“ aus – das Gericht prüft, ob die Ehe dadurch so beschädigt wurde, dass eine Wiederherstellung der Lebensgemeinschaft nicht mehr zu erwarten ist.

Wichtig: Wer sich darauf berufen will, muss Untreue beweisen (z. B. durch Zeugen, Whatsapp- oder SMS-Nachrichten, Fotos, Geständnis).

Wurde die Affäre verziehen oder über längere Zeit toleriert, kann das den Scheidungsgrund entfallen lassen. Trifft beide Seiten ein Fehlverhalten, kann das Gericht ein Mit- oder Überwiegensverschulden aussprechen.

Die Klage wegen einer Eheverfehlung muss in der Regel binnen sechs Monaten ab Kenntnis des Fremdgehens eingebracht werden. Mehrere Jahre nach dem Vorfall kann man sich nicht mehr darauf stützen. Läuft die Affäre weiter oder lebt man bereits getrennt, ruht die Sechsmonatsfrist.

Quellen

- Österreichisches Bundesportal oesterreich.gv.at

- Allgemeines zur streitigen Scheidung – Bundesministerium für Justiz (Stand 1.1.2024)

- Streitige Scheidung aus Verschulden – Rechtsgrundlagen: § 49 EheG (schwere Eheverfehlung als Scheidungsgrund)

- Scheidung wegen Auflösung der häuslichen Gemeinschaft – Rechtsgrundlage: § 55 EheG (Scheidung nach dreijähriger Trennung)

- Streitige Scheidung aus anderen Gründen – Rechtsgrundlagen: §§ 50–54 EheG (Scheidung wegen Geisteskrankheit, ansteckender Krankheit etc.)

- Unterhaltsansprüche nach der Scheidung, Bundesministerium für Justiz, Stand 01.01.2024 (Regelungen zum Ehegattenunterhalt je nach Verschulden)

- Rechtsinformationssystem (RIS) des Bundes

- Ehegesetz (EheG), §§ 49–55, 60 f. – Gesetzliche Scheidungsgründe und Scheidungsfolgen in Österreich (Verschuldensscheidung, Zerrüttungsscheidung, Härteklauseln).

- Ehegesetz (EheG), §§ 49–55, 60 f. – Gesetzliche Scheidungsgründe und Scheidungsfolgen in Österreich (Verschuldensscheidung, Zerrüttungsscheidung, Härteklauseln).

- jusline.at

Das sagen unsere Klienten

Mehr Rezensionen finden Sie auf unserem Google Profil

Kontaktieren Sie uns

Sie können uns telefonisch, per E-Mail oder per Kontaktformular erreichen.

Kanzlei IBESICH

Josefstädter Straße 11/1/16

1080 Wien

MO-FR: 9:00 – 18:00 Uhr

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenInsights aus der Kanzlei IBESICH

News aus der Kanzlei und rechtliche Updates in Österreich.